Proprietà del Suolo

MENU

IL SUOLO

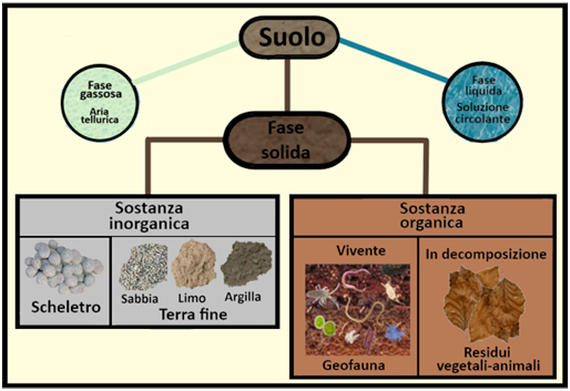

Il suolo è un complesso vivente di materia organica, inorganica,acqua,aria,microrganismi,ecc, e come tale può evolversi,ossia essere più fertile,o involversi.

Il suolo è un complesso vivente di materia organica, inorganica,acqua,aria,microrganismi,ecc, e come tale può evolversi,ossia essere più fertile,o involversi.Le funzioni principali del suolo sono quelle di fungere da supporto per le piante,fornire acqua e aria per le radici delle piante,fornire nutrienti,riciclo la sostanza organica in decomposizione,ecc.

Il suolo è rappresentato da tre fasi,solida,liquida e gassosa in continuo cambiamento.

Lo studio del suolo prende in considerazione:

•fattori fisici (densità apparente,parametri meteorologici, idrologici,ecc.)

•fattori chimici (reazioni dovute ai minerali nel terreno,all'acqua, ecc.)

•fattori biologici (trasformazioni operate da batteri, funghi,ecc.)

Tessitura e Struttura

La tessitura esprime la composizione del suolo in base alle dimensioni delle diverse particelle minerali e alla loro relativa quantità.

La tessitura influenza la capacità di trattenere l’acqua,la disponibilità di sostanze nutritive,la lavorabilità, ecc.

Le componenti fondamentali della tessitura sono rappresentate da:

- Scheletro: rappresentato da sassi e ghiaia,conferisce eccessivo drenaggio di acqua e di sostanze nutritive e rende il terreno difficilmente lavorabile. Dal momento che in un terreno coltivato le pietre vengono eliminate,lo scheletro è assente.

- Sabbia:costituita da particelle da 0,05 a 2mm.Molto drenante sia per l'acqua sia per i nutrienti e secca facilmente. Conferisce maggiore aerazione al suolo e facilità di lavorazione.Si riscalda velocemente e non trattiene i fertilizzanti.Si corregge tramite aggiunta di sostanza organica.

- Sabbia:costituita da particelle da 0,05 a 2mm.Molto drenante sia per l'acqua sia per i nutrienti e secca facilmente. Conferisce maggiore aerazione al suolo e facilità di lavorazione.Si riscalda velocemente e non trattiene i fertilizzanti.Si corregge tramite aggiunta di sostanza organica.- Limo:costituito da particelle da 0,02 a 0,05 mm. Fangoso quando è umido e polveroso quando è secco. Poco drenante.

- Argilla:costituita da particelle minori di 0,02mm. I suoli argillosi sono piuttosto impermeabili sia all'acqua sia all'aria e hanno però una buona capacità di trattenere l'acqua e le sostanze nutritive. Seccando forma crosta e crepe.

In base alla tessitura si può classificare il terreno come:

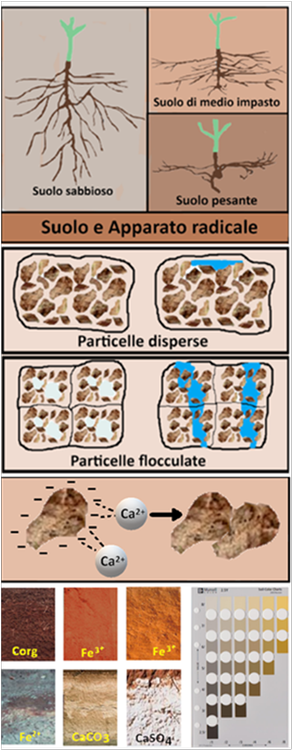

In base alla tessitura si può classificare il terreno come:Suolo sciolto:con una significativa quantità di sabbia.

Suolo leggero: definito anche come suolo di medio impasto o franco,è dotato di un equilibrato contenuto di sabbia e argilla. Ottima capacità di trattenere acqua e sostanze nutritive.

Suolo pesante: presenta un elevato quantitativo di

argilla che causa scarsa aerazione e ritenzione idrica.Deve essere corretto con sostanza organica e sabbia.

Suolo limoso:viene trasportato dai fiumi.Formato da un’alta percentuale di limo, circa l’80% e per il restante 20% da sabbia e argilla.Molto fertile ma difficilmente lavorabile e secca facilmente.

Suolo limoso:viene trasportato dai fiumi.Formato da un’alta percentuale di limo, circa l’80% e per il restante 20% da sabbia e argilla.Molto fertile ma difficilmente lavorabile e secca facilmente.La struttura esprime la disposizione delle diverse particelle minerali derivante dalla loro aggregazione.

Gli aggregati possono formarsi e disgregarsi e terreni con la stessa tessitura possono avere proprietà fisiche differenti se le loro particelle sono aggregate diversamente.

L'aggregazione aumenta l'aerazione,la permeabilità all’acqua e la resistenza al calpestamento.L'aggregazione è particolarmente evidente nell'argilla,mentre limo e sabbia si aggregano solo tramite sostanze cementanti quali sostanza organica,calcare,ecc.

La formazione degli aggregati prevede il susseguirsi di due fenomeni:

1)flocculazione delle particelle argillose o della sostanza organica.I

cationi,specialmente a carica doppia o tripla,si possono legare alle cariche negative delle argille e della sostanza organica e neutralizzarle in modo che particelle si riuniscano tra loro.La flocculazione è un processo reversibile poichè in acqua la concentrazione dei cationi diminuisce e vengono lasciate esposte le cariche negative sull' argilla.

2)cementazione dei flocculi e delle particelle del terreno. Avviene grazie ad agenti cementanti quali Cementi argillosi che ricoprono i flocculi di argilla e Cementi organici che conferiscono elevata stabilità agli aggregati organici essendo irreversibili.

Colore: permette in modo empirico di valutare la composizione del suolo.Dipende non solo dai minerali di cui è costituito ma anche da processi chimici di ossidazione e riduzione.

La Sostanza organica conferisce una colorazione nera al terreno.

Un suolo drenato e ossigenato porta il ferro allo stato ferrico e quindi il colore

è rossastro.

Un suolo con ossidazione e drenaggio medio è giallastro.

Un suolo umido e carente di ossigeno porta il ferro allo stato ferroso e il colore è blu-verde-grigiastra

Il colore bianco di alcuni suoli è dovuto alla presenza di calcare o gesso.

Il colore del Suolo viene classificato tramite le Tavole colorimetriche di Munsell.

Sostanza organica-Humus

Oltre ai costituenti minerali,il suolo contiene sostanza organica in quantità molto variabile, in media il 5% . Concentrazioni più elevate si hanno con clima umido e freddo che rallenta la decomposizione della materia organica.

La sostanza organica è costituita da organismi viventi animali e vegetali,resti vegetali ed animali in decomposizione e sostanze sintetizzate dai microrganismi del suolo (sostanze umiche).L'humus rappresenta una frazione della Sostanza organica resistente alla degradazione microbiologica.

La sostanza organica con il suo colore scuro facilita il riscaldamento del suolo,aumenta la ritenzione idrica evitando il disseccamento del terreno,funge da scambiatori di ioni,evita perdite per lisciviazione. Dalla sua mineralizzazione e decomposizione si formano CO2, NO3-, PO43-, SO42-, NH4+,nutrienti per le colture.

La sostanza organica viene trasformata in humus da agenti microbici e chimici tramite processo di umificazione.

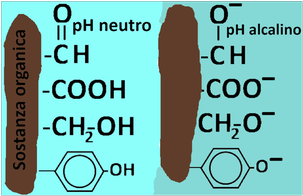

Le sostanze umiche,gialle,brune o nere, presentano sulla loro superficie cariche negative prodotte dalla dissociazione di gruppi funzionali come quello carbossilico:COOH → COO- + H+

Le sostanze umiche,gialle,brune o nere, presentano sulla loro superficie cariche negative prodotte dalla dissociazione di gruppi funzionali come quello carbossilico:COOH → COO- + H+Le cariche negative aumentano al crescere del pH.

Le sostanze umiche hanno un’elevata capacità di attrarre cationi, superiore anche a quella dell'argilla e possiedono una elevata capacità di scambio cationico.Vengono classificate sulla base della diversa solubilità in soluzioni acide o basiche:

Acidi fulvici - sostanze umiche solubili sia in soluzioni alcaline sia in soluzioni acide.

Acidi Umici - sostanze umiche solubili in soluzioni alcaline ma non in soluzioni acide.

Umina - insolubile sia in soluzione acida sia alcalina.

In condizioni anaerobiche i microrganismi trasformano la sostanza organica in materiali carboniosi, con produzione di gas quali CH4, NH3, H2S, PH3,acidi organici semplici ed in parte in sostanze umiche.

Il processo è definito Fermentazione e Carbonificazione.

Parametri del suolo

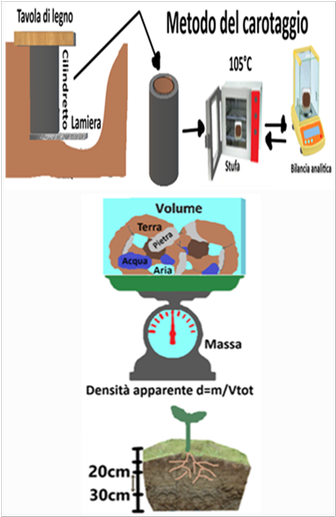

Densità apparente: è il rapporto tra la massa del suolo dopo essiccazione e il suo volume comprendente, oltre alla frazione solida, anche quella aerea e liquida. d=m/Vtot. La densità apparente non è un parametro fisso,ma può per esempio variare con le lavorazioni del suolo,clima,ecc.La densità apparente si può stimare tramite il metodo del carotaggio:si inserisce un cilindretto di volume noto nel terreno aiutandosi con una tavoletta di legno per comprimere.Si scava il terreno attorno al cilindretto e si ''taglia''la base con un lamierino. La terra contenuta nel cilindretto si lascia seccare in stufa a 105°C fino a massa costante. Dal volume del cilindretto e dalla massa della terra si ricava la densità apparente in g/cm3: d=m/V

Densità apparente: è il rapporto tra la massa del suolo dopo essiccazione e il suo volume comprendente, oltre alla frazione solida, anche quella aerea e liquida. d=m/Vtot. La densità apparente non è un parametro fisso,ma può per esempio variare con le lavorazioni del suolo,clima,ecc.La densità apparente si può stimare tramite il metodo del carotaggio:si inserisce un cilindretto di volume noto nel terreno aiutandosi con una tavoletta di legno per comprimere.Si scava il terreno attorno al cilindretto e si ''taglia''la base con un lamierino. La terra contenuta nel cilindretto si lascia seccare in stufa a 105°C fino a massa costante. Dal volume del cilindretto e dalla massa della terra si ricava la densità apparente in g/cm3: d=m/VLa densità apparente viene espressa in ambito agricolo in tonnellate al metro cubo che equivalgono a g/cm3: t/m3=1g/cm3

Ai fini agronomici il valore della densità apparente viene per facilità considerata arbitrariamente pari a 1,4 t/m3 per terreni tendenzialmente sabbiosi,1,3t/m3 per terreni di medio impasto e 1,2t/m3 per terreni tendenzialmente argillosi.

Profondità utile: ai fini agronomici-orticoli si considera una profondità del suolo pari a quella esplorata dalle radici di una determinata coltura che in genere varia da 20 a 30cm. Tale profondità si assume anche come quella che viene raggiunta tramite le lavorazioni del terreno per mezzo di vangatura.

Massa del suolo:ai fini agronomici occorre spesso conoscere la massa di una determinata superficie di terreno.Se,per es, la superficie è pari a 1 ettaro(=100000m2),la profondità utile è pari a 25cm(=0,25m) e la densità apparente è pari a 1,3 la massa è pari a m=ha*H*d=1*10000*0,25*1,3*1000=3250000Kg=3250t

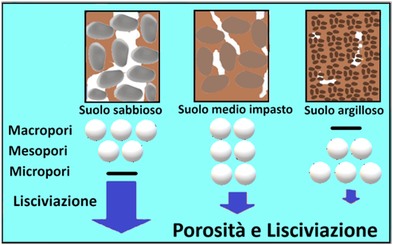

Porosità del Suolo: rappresenta la percentuale di spazi vuoti presenti in un determinato volume di suolo. Tali spazi vengono occupati da acqua e aria.La porosità dipende dalla tessitura e struttura del suolo ed influisce sulla densità,scambi gassosi,drenaggio e ritenzione dell'acqua.

Porosità del Suolo: rappresenta la percentuale di spazi vuoti presenti in un determinato volume di suolo. Tali spazi vengono occupati da acqua e aria.La porosità dipende dalla tessitura e struttura del suolo ed influisce sulla densità,scambi gassosi,drenaggio e ritenzione dell'acqua.I pori vengono in genere differenziati in base alla forma e alle dimensioni e su questi presupposti si possono classificare:

- Suolo microporoso: i pori hanno dimensione di <0,5 μm e l'acqua è così fortemente trattenuta da non essere disponibile per le piante

- Suolo mesoporoso: i pori hanno dimensione di 0,5-50 μm e non consentono il drenaggio dell’acqua che rimane disponibile per le piante

- Suolo macroporoso:i pori hanno dimensione>50 μm e consentono gli scambi gassosi ma non trattengono l’acqua.

Aggiungendo sabbia ad un terreno argilloso la microporosità diminuisce ma non vi è alcun apporto di macropori. Aggiungendo invece argilla ad un terreno sabbioso, i micropori aumentano e sostituiscono i macropori. In entrambe i casi la percentuale di macropori viene ridotta o annullata,pur essendo il terreno costituito da una buona dotazione di sabbia e argilla ed essendo così di medio impasto. Ne risulta che in termini di porosità il terreno migliore è quello costituito da un rapporto 1:3 di argilla e sabbia.

Costipamento:il calpestamento del terreno riduce la porosità del terreno, in particolare se leggero,umido e argilloso.

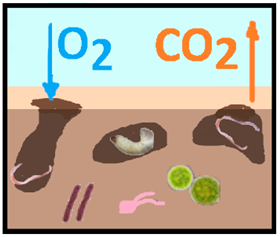

Aerazione e Respirazione del Suolo - L'aria è necessaria per la respirazione dell'apparato radicale e per i processi chimici prodotti da batteri di tipo aerobico.L'aria nel suolo,detta aria tellurica è costituita dal 79% di Azoto,20% di Ossigeno e 1% di Anidride carbonica.

Aerazione e Respirazione del Suolo - L'aria è necessaria per la respirazione dell'apparato radicale e per i processi chimici prodotti da batteri di tipo aerobico.L'aria nel suolo,detta aria tellurica è costituita dal 79% di Azoto,20% di Ossigeno e 1% di Anidride carbonica.La mancanza di ossigeno causa una decomposizione della sostanza organica molto lenta e al di sotto dell'1% rispetto a quella atmosferica causa arresto della crescita radicale.

Eccezioni sono ammoniaca, ossidi di azoto e zolfo che possono assunti direttamente dall’atmosfera (inquinata)

Carenza di Ossigeno si riscontra in terreni molto microporosi,poco drenati e con ristagno idrico.Di conseguenza si ha asfissia radicale,arresto della mineralizzazione e umificazione, prevalenza dei microrganismi anaerobi denitrificanti con perdita consistente dell'azoto, insolubilizzazione del ferro,riduzione dei solfati e accumulo di zolfo elementare e solfuri;accumulo di carbonio elementare (torbificazione), sviluppo di idrogeno e di metano

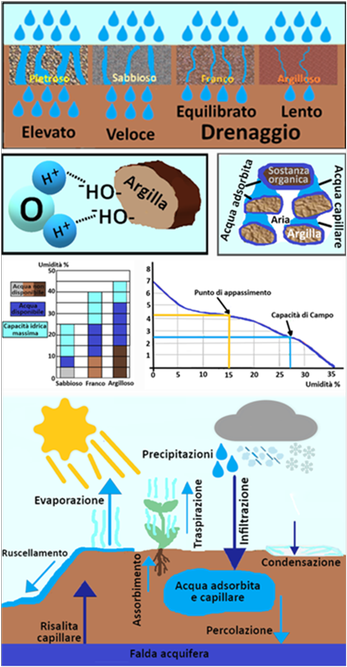

Umidità del suolo e Disponibilità idrica - L'umidità è una misura del contenuto d'acqua nel suolo (oltre che nell'atmosfera).

Umidità del suolo e Disponibilità idrica - L'umidità è una misura del contenuto d'acqua nel suolo (oltre che nell'atmosfera).A parità di contenuto d'acqua l'effettiva disponibilità idrica per le piante dipende dalla tessitura del suolo.I terreni sabbiosi hanno debole capacità di ritenzione idrica e sono facili al dilavamento.

I terreni limosi sono suscettibili a ristagno idrico e ad incrostamento superficiale.

I terreni argillosi possono diventare asfittici e impermeabili avendo capacità di trattenere molta acqua.

La disponibilità idrica è soggetta alla valutazione di diversi parametri idrologici.

La Capacità Idrica Massima: è il valore di umidità corrispondente alla completa saturazione del terreno.

La Capacità di campo:è il valore di umidità corrispondente alla piena saturazione dei micropori e all'assenza totale dell'acqua nei macropori. Il terreno alla capacità di campo è considerato un valore ottimale di umidità.

Quando il terreno è alla capacità di campo, l'acqua è presente in due forme:

Acqua igroscopica:acqua adsorbita sulla superficie dell'argilla e sostanza organica, trattenuta fortemente.

Acqua capillare: acqua trattenuta per capillarità nei micropori del terreno.È meno trattenuta rispetto all'acqua igroscopica.

Punto di appassimento:rappresenta il limite estremo compatibile con la vita delle piante.L'acqua contenuta in eccesso,rispetto a questo valore, è considerata disponibile; al di sotto del valore è invece acqua non disponibile.

Anche per l'acqua si può definire un bilancio che include apporti e asporti.Tra gli apporti si possono citare:le precipitazioni piovose,nevose e da grandine e l'acqua che risale da eventuali falde acquifere. Tra gli asporti si citano:l'acqua assorbita dalle colture,l'acqua che evapora e che viene traspirata dalle piante(evapo-traspirazione),l'acqua che congela e l'acqua persa per percolazione(fuoriuscita di acqua dallo strato superficiale di terreno agli strati inferiori) e per ruscellamento (acqua che scorre velocemente su terreni non piani o molto compatti).

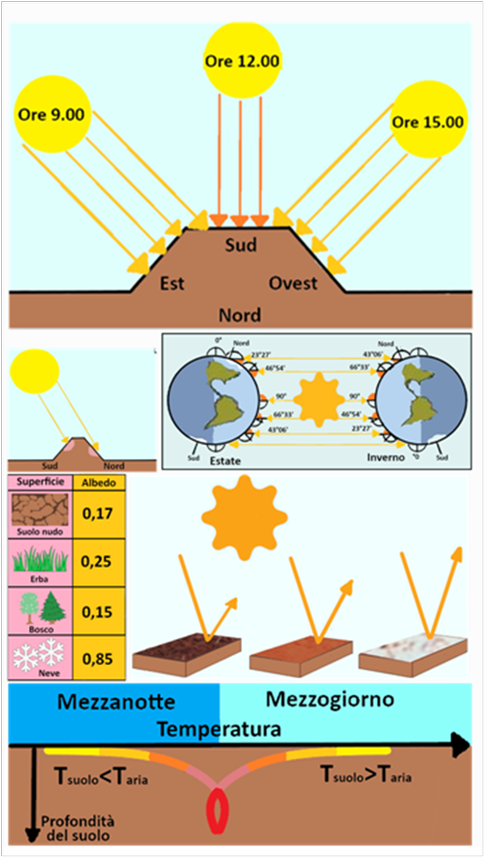

Temperatura del suolo

Il terreno è sede di immagazzinamento del calore.

Il terreno è sede di immagazzinamento del calore.Le fluttuazioni stagionali della radiazione solare influiscono sull'attività vegetativa delle piante. La temperatura e le fluttuazioni termiche del terreno e quindi dell'apparato radicale determinano la ripresa vegetativa e la germinazione.

La temperatura del terreno varia con la profondità e i cicli giornalieri oltre che stagionali accumulando calore durante il giorno e durante l'estate e cedendolo durante la notte e la stagione fredda.

Le fluttuazioni di temperatura dipendono da:

Colore del suolo:i terreni scuri si riscaldano prima e maggiormente rispetto a quelli chiari;tuttavia se il suolo è scuro,ossia ricco di sostanza organica,è anche più umido.

Angolo d’incidenza dei raggi solari:la temperatura del terreno aumenta tanto più i raggi solari sono perpendicolari alla superficie del suolo.L’angolo d’incidenza dipende dalla latitudine e dal giorno dell’anno,dalla pendenza della superficie del terreno e dal suo orientamento.

Grado di copertura:se il terreno è coperto da pacciamatura viene ridotto il suo riscaldamento durante il giorno e il raffreddamento durante la notte.

Albedo: è la frazione di radiazione solare incidente che è riflessa da una superficie.Il valore massimo è pari a 1 e corrisponde al colore bianco mentre il valore minimo è pari a 0 e corrisponde al nero.

Bilancio radioattivo alla superficie del suolo:

Brad=Angolo d’incidenza+Riscaldamento diurno-Albedo-Raffreddamento notturno

Se il Bilancio radioattivo è >0 il calore può essere accumulato negli strati sotto la superficie;se il Bilancio radioattivo è <0 il calore accumulato negli strati inferiori sale in superficie.

Durante la notte la temperatura del terreno è minima in superficie e aumenta con la profondità.Nelle ore centrali della giornata la temperatura è massima in superficie e diminuisce con la profondità.

La temperatura media del terreno é da 1 a 5°C più elevata della temperatura media dell’aria.

Attività microbica- i microrganismi del suolo sono fondamentali per la decomposizione della sostanza organica e in genere sono particolarmente attivi a temperatura elevata pari a 30-40°C. Il calo di temperatura all’inizio della primavera e nel tardo autunno riduce l'attività microbica con conseguente carenza nutrizionale per le colture.

Germinazione dei semi:anche quando la temperatura del'aria è sufficientemente alta, quella del terreno superficiale può essere bassa e i semi non germinano e possono marcire.

Lavorabilità del suolo

La lavorabilità di un terreno viene descritta attraverso una serie di parametri.

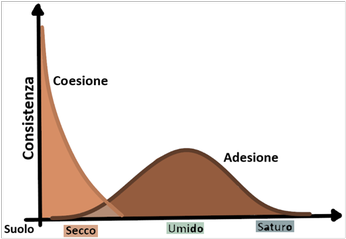

La lavorabilità di un terreno viene descritta attraverso una serie di parametri.Coesività: determinata dal grado di coesione tra le particelle del suolo e caratterizzata dalla resistenza che il terreno offre alla penetrazione con gli attrezzi agricoli.Tale resistenza diminuisce all’aumentare dell’umidità,è minima nei suoli sabbiosi e aumenta con il contenuto in argilla. La lavorabilità di suoli coesi è migliorabile con aggiunta di sostanza organica e sabbia.

Adesività:caratterizzata della tendenza del terreno ad aderire agli attrezzi agricoli.Aumenta con il contenuto in argilla e ritenzione idrica.

Plasticità:caratterizzata della tendenza del terreno sottoposto a pressione ad assumere una certa forma che permane anche se la pressione cessa.Aumenta con il contenuto in argilla e con umidità al di sopra di un certo valore,oltre il quale il terreno diventa fluido.

La plasticità è il parametro che più influisce sulla lavorabilità del suolo.Un terreno plastico quando viene lavorato si impasta anzichè disgregato.

Caratteristica comune a tutti e tre i parametri è che il valore aumenta all'aumentare del contenuto in argilla e del grado di umidità. Si può definire uno stato ottimale di lavorabilità del terreno quando esso possiede una umidità abbastanza alta da evitare coesività eccessiva e abbastanza bassa da evitare la plasticità. In questo stato ottimale di lavorabilità il terreno viene definito ''in tempera''.

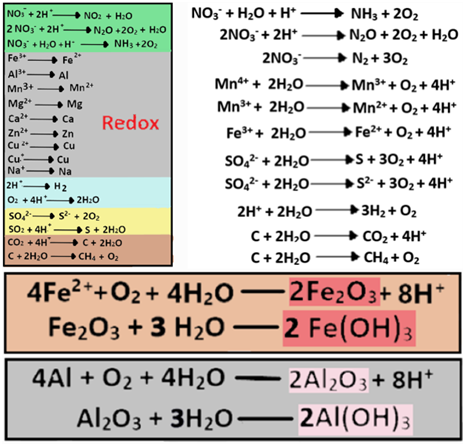

Reazioni di Ossido-Riduzione nel Suolo

Reazioni di Ossido-Riduzione:sono reazioni chimiche che avvengono in presenza (ossidazione) o assenza di ossigeno (riduzione). Molte redox sono dovute alla attività metabolica di microrganismi.Se l’ossigeno è insufficiente,i microrganismi utilizzano il nitrato, che viene ridotto ad NH3, N2 e N2O. Esauriti i nitrati, vengono ridotti Mn4+ e Mn3+ e Fe3+ e le concentrazioni di Mn2+ e Fe2+ nella soluzione del terreno diventano significative.In condizioni ancora più riducenti,il solfato può essere ridotto a zolfo o a solfuro.Se la disponibiltà di questi elementi è ancora scarsa, i microrganismi devono utilizzano l’energia nei composti organici,riducendo H+ a H2 e fermentando la sostanza organica a CO2 e metano.

Reazioni di Ossido-Riduzione:sono reazioni chimiche che avvengono in presenza (ossidazione) o assenza di ossigeno (riduzione). Molte redox sono dovute alla attività metabolica di microrganismi.Se l’ossigeno è insufficiente,i microrganismi utilizzano il nitrato, che viene ridotto ad NH3, N2 e N2O. Esauriti i nitrati, vengono ridotti Mn4+ e Mn3+ e Fe3+ e le concentrazioni di Mn2+ e Fe2+ nella soluzione del terreno diventano significative.In condizioni ancora più riducenti,il solfato può essere ridotto a zolfo o a solfuro.Se la disponibiltà di questi elementi è ancora scarsa, i microrganismi devono utilizzano l’energia nei composti organici,riducendo H+ a H2 e fermentando la sostanza organica a CO2 e metano.Ossidi ed idrossidi - Un ossido è un composto chimico che si ottiene dalla reazione (ossidazione) di un elemento con l'ossigeno.

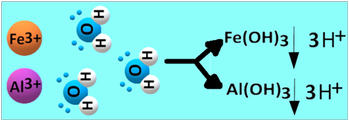

In presenza di ossigeno ed acqua,il Fe(II) e Mn(II) si ossidano a Fe(III) e Mn(III), che si trasformano subito in ossidi ed idrossidi. L'alluminio passa invece dallo stato elementare ad Al(III) come ossido e da questo ad idrossido. Ossidi di ferro,alluminio e manganese possiedono particolari proprietà di superficie e di reattività nei confronti di anioni e cationi e sono spesso adsorbiti sulle superfici di minerali argillosi o legati a sostanze umiche.

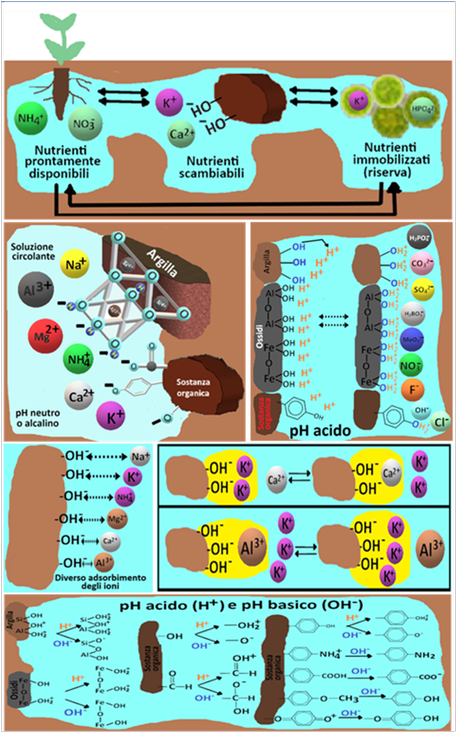

I soluti nel suolo e la Capacità di Scambio Cationico

I soluti nel suolo,ossia le sostanze nutritive disciolte come ioni nell'acqua derivano dalla degradazione dei minerali, dalla decomposizione della sostanza organica,dall'irrigazione e precipitazioni atmosferiche.Le sostanze nutritive si trovano nel suolo in diverse forme:

I soluti nel suolo,ossia le sostanze nutritive disciolte come ioni nell'acqua derivano dalla degradazione dei minerali, dalla decomposizione della sostanza organica,dall'irrigazione e precipitazioni atmosferiche.Le sostanze nutritive si trovano nel suolo in diverse forme:• solubili nella soluzione del suolo.Sono prontamente disponibili;

• scambiabili: ioni legati a particelle di argilla e humus e in generale facilmente disponibili;

• di riserva: nutrienti che si trovano in composti

poco solubili;praticamente non disponibili.

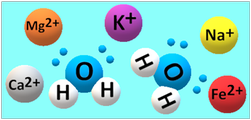

I pori del terreno oltre che dall'aria vengono occupati dall'acqua in cui sono disciolte sostanze minerali che nell'insieme costituiscono la cosiddetta Soluzione circolante. Le sostanze disciolte in forma di ioni presentano una certa mobilità. Tuttavia gli ioni carichi positivamente (cationi)vengono attratti dalle cariche negative (anioni)presenti sulla superficie dell'Argilla e della Sostanza organica(tale proprietà viene definita adsorbimento poichè avviene sulla superficie e non assorbimento che avviene all'interno).L'attrazione e la forza che lega gli ioni alla superficie aumenta al diminuire della grandezza dello ione e all'aumentare della sua carica. Questa proprietà attrattiva è alla base della capacità dell'Argilla e della Sostanza organica di trattenere gli elementi nutritivi fungendo da serbatoio naturale. Inoltre gli ioni si possono avvicendare tra di loro permettendone un ricambio a seconda delle condizioni, proprietà denominata Scambio ionico. Lo scambio avviene con bilancio di carica,ossia,per es. due ioni potassio con una carica positiva possono essere scambiati con uno ione calcio che presenta due cariche positive (K++K+=Ca2+).

Lo scambio tra cationi è più precisamente detto Scambio cationico mentre quello tra cariche negative Scambio anionico. Lo scambio dipende fortemente dal pH della soluzione circolante. Un pH acido rilascia ioni H+ mentre un pH basico ioni OH- che grazie alle loro cariche,positiva e negativa rispettivamente, provocano attrazioni o repulsioni tra le cariche delle sostanze disciolte e modificano la struttura chimica dei gruppi legati all'argilla e Sostanza organica.

La Capacità di Scambio Cationico CSC è un parametro che definisce l'efficacia di trattenere e rendere disponibili per le colture tramite processi di scambio i cationi nel suolo evitandone la perdita per dilavamento. E' quindi un indice della fertilità del suolo.

La Capacità di Scambio Cationico CSC è un parametro che definisce l'efficacia di trattenere e rendere disponibili per le colture tramite processi di scambio i cationi nel suolo evitandone la perdita per dilavamento. E' quindi un indice della fertilità del suolo.pH del suolo

Il pH influenza la solubilità e quindi la disponibilità degli elementi nutritivi e l’attività dei microrganismi responsabili delle trasformazioni chimiche che avvengono nel suolo.Il pH tra 6 e 7 è favorevole per la crescita delle piante, poiché la maggior parte degli elementi nutritivi è prontamente disponibile.

Il pH influenza la solubilità e quindi la disponibilità degli elementi nutritivi e l’attività dei microrganismi responsabili delle trasformazioni chimiche che avvengono nel suolo.Il pH tra 6 e 7 è favorevole per la crescita delle piante, poiché la maggior parte degli elementi nutritivi è prontamente disponibile.Il pH del suolo dipende da diversi fattori:

- Tessitura: i suoli sabbiosi e quelli ricchi di humus sono acidi,mentre quelli calcarei sono alcalini.

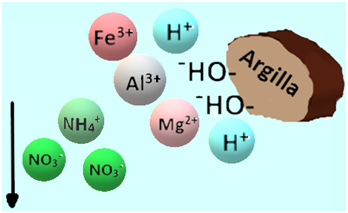

- Andamento climatico:nelle zone umide i suoli sono acidi poichè le piogge aumentano la concentrazione di ioni trivalenti e dilavano quelli

bivalenti e monovalenti. In aree aride i suoli sono basici.

bivalenti e monovalenti. In aree aride i suoli sono basici.- Concentrazione di H+:l'aumento degli ioni idrogeno causa un antagonismo nei confronti di calcio,magnesio, potassio, sodio e provoca un rilascio di questi nella soluzione circolante, con conseguente dilavamento.

- Concentrazione di Potassio: si ha sostituzione degli ioni Al associati al suolo. L’Al in soluzione reagisce con l'acqua formando l'idrossido e aumentando l'acidità per rilascio di H+.- Processi biologici: L’acidità del terreno aumenta con la mineralizzazione della sostanza organica.

Potere tampone del suolo - E' la proprietà del suolo di opporsi a variazioni del pH dovute all'addizione di sostanze acide o basiche nel terreno.La proprietà tampone è originata dall'argilla,dalla sostanza organica e dalle basi di scambio adsorbite.Il potere tampone è elevato nei terreni con alta capacità di scambio cationico. Il complesso di scambio si comporta come tampone poichè l'insieme dei siti saturati dagli ioni idrogeno e dalle basi di scambio reagisce come base o come acido in presenza di agenti acidi o alcalini.

Potere tampone del suolo - E' la proprietà del suolo di opporsi a variazioni del pH dovute all'addizione di sostanze acide o basiche nel terreno.La proprietà tampone è originata dall'argilla,dalla sostanza organica e dalle basi di scambio adsorbite.Il potere tampone è elevato nei terreni con alta capacità di scambio cationico. Il complesso di scambio si comporta come tampone poichè l'insieme dei siti saturati dagli ioni idrogeno e dalle basi di scambio reagisce come base o come acido in presenza di agenti acidi o alcalini.L'azione tampone verso le basi è esercitata da:

- funzioni acide sui siti di scambio che neutralizzano l'incremento del pH

determinato da un agente alcalino.Tali funzioni si trovano in forma non

dissociata ma passano alla forma dissociata in presenza di una base;gli ioni idrogeno liberati dalla dissociazione neutralizzano la base aggiunta al terreno e annullano l'aumento del pH.

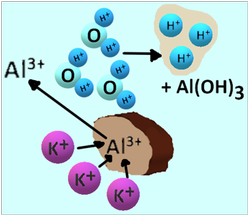

- A valori acidi del pH è presenta una elevata quantità di alluminio scambiabile che in aggiunta di basi addiziona ioni idrossido (OH-) precipitando come idrossido di alluminio.

- A valori medi di pH l'idrossido di alluminio,Al(OH)3 si lega ad un altro gruppo basico ossidrile formando un idrossido anfotero.

Il potere tamponante del terreno nei confronti dell'alcalinizzazione si manifesta soprattutto nei terreni a reazione neutra o acida e con intensità crescente al diminuire del pH.

L'azione tampone verso gli acidi è esercitata da:

- aumento della concentrazione di ioni idrogeno nella soluzione circolante, dovuta all'aggiunta di un acido,che viene neutralizzato dall'adsorbimento dell'idrogeno sul complesso di scambio,con conseguente rilascio di cationi metallici.

-carbonati solubili che in presenza di H+ formano acqua e anidride carbonica.L'azione dei carbonati si manifesta a valori di pH elevati in quanto i carbonati di calcio sono presenti in quantità rilevanti a pH 8-8,5.

-L' idrossido anfotero di alluminio in ambiente acido riforma l'idrossido di alluminio che precipita e acqua.

Il potere tamponante del terreno nei confronti dell'acidificazione si manifesta soprattutto nei terreni a reazione neutra e alcalina.

Il potere tampone si manifesta maggiormente nei terreni ricchi di sostanza organica e, in misura

inferiore,in quelli argillosi.La stabilità del pH è importante affinché nel terreno permanga lo stato di fertilità.Tuttavia il potere tampone ostacola la correzione dei terreni acidi o alcalini con calce o gesso proprio perchè la variazione del pH viene inibita.

Suolo acido

Le colture in genere possono tollerare un pH pari a 6.Sotto pH 5,5 la nutrizione e crescita delle piante viene inibita.I suoli con pH inferiore a 5,5 hanno una bassa disponibilità di calcio,magnesio,fosforo e molibdeno e alta disponibilità per alluminio, ferro e boro.

A pH acido H+ e Al3+ sono antagonisti nell'adsorbimento del Ca, Mg, K, Na e viene inibito l'assorbimento di N,K, S, e in particolare P che subisce insolubilizzazione poiché si combina con Fe e Al precipitando come fosfato. Viene invece aumentato l'assorbimento del ferro.

I batteri del suolo necessitano di pH sub-alcalino, per cui,all'aumentare della acidità la mineralizzazione dei residui vegetali risulta molto ostacolata.

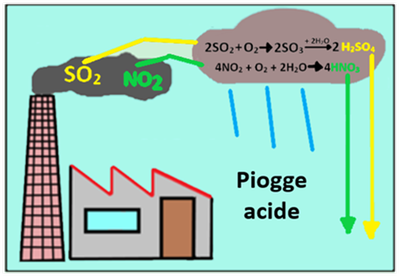

L'acidità del suolo può aumentare a causa dell'inquinamento atmosferico o per l'utilizzo di fertilizzanti. Nel primo caso l'emissione di Anidride solforo e Biossido d'Azoto porta rispettivamente alla formazione di acido solforico e nitrico rispettivamente.

L'acidità del suolo può aumentare a causa dell'inquinamento atmosferico o per l'utilizzo di fertilizzanti. Nel primo caso l'emissione di Anidride solforo e Biossido d'Azoto porta rispettivamente alla formazione di acido solforico e nitrico rispettivamente.Nel secondo caso l'impiego di fertilizzanti ammoniacali porta alla formazione di nitrati e ioni H+.

2NH4+ + 4O2 2NO3- + 2H2O + 4H+

A pH 8 calcio e magnesio sono abbondanti.Alti valori di pH causano scarsa disponibilità di ferro,manganese,rame,zinco e,soprattutto,di fosforo e boro.

Suolo calcareo-alcalino

I suoli calcarei sono caratterizati da una alta percentuali di carbonati.

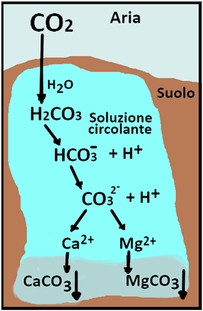

I suoli calcarei sono caratterizati da una alta percentuali di carbonati.Il sistema carbonati coinvolge una fase gassosa costituita da Anidride carbonica CO2,una fase liquida con ioni e composti in soluzione quali l'Acido carbonico H2CO3,lo ione Bicarbonato HCO3- e lo ione carbonato CO32- e una fase solida di Carbonato di calcio CaCO3 e/o Magnesio.

In presenza di ioni Ca2+ e Mg2+ la concentrazione di carbonati è bassa poiché i carbonati precipitano.

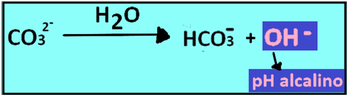

Il carbonato di Ca (o Mg)conferisce al suolo un pH alcalino pari a 8,3-8,5.In assenza di ioni Ca2+ e Mg2+ la concentrazione di carbonati diventa elevata e possono conferire al suolo pH decisamente basico.

Sotto pH 8,5 si parla di alcalinità costituzionale, I suoli calcarei sono caratterizzati da un elevato tenore in calcare totale e di calcare attivo. Il calcare totale è l'insieme dei carbonati presenti nel suolo:Carbonato di Calcio CaCO3 e di Magnesio MgCO3, insolubili,e il bicarbonato di calcio, Ca(HCO3)2,solubile.

Quando il calcare è composto da particelle grossolane,le reazioni caratteristiche sono trascurabili e si parla di calcare inerte.Quando il calcare è composto da particelle fini,le reazioni caratteristiche sono significative e si ha aumento della capacità di scambio cationico,antagonismo nell'assorbimento radicale del potassio, immobilizzazione del fosforo per precipitazione sotto forma di Ca3(PO4)2 e immobilizzazione del ferro per insolubilizzazione e conseguente clorosi ferrica.I suoli calcarei sono poco fertili ma le leguminose traggono beneficio dal fatto che la maggiore assimilabilità del Molibdeno favorisce l'azotofissazione.

Suolo salino-sodico

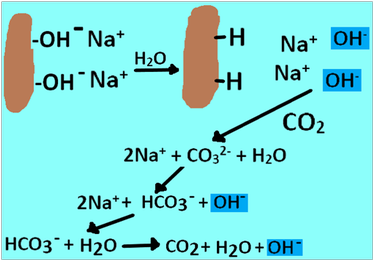

Suoli con un pH>8,5 sono molto alcalini a causa della forte concentrazione di sodio ed elevata salinità.I suoli salini si formano dove le scarse precipitazioni non portano all’allontanamento dei sali solubili,cioè cloruri, solfati e bicarbonati di Na+, Ca2+ e Mg2+.L'alcalinità elevata è dovuta alla significativa presenza di carbonato di sodio (Na2CO3) e bicarbonato di sodio (NaHCO3) nella soluzione circolante e ad una elevata concentrazione in sodio adsorbito dai colloidi.Quando il sodio viene liberato dall'Argilla,il pH della soluzione circolante diventa basico per rilascio di ioni OH- e si formano carbonati che danno luogo ad ulteriore liberazione di ioni OH-.Il pH può raggiungere valori elevati pari a 9-11.

Suoli con un pH>8,5 sono molto alcalini a causa della forte concentrazione di sodio ed elevata salinità.I suoli salini si formano dove le scarse precipitazioni non portano all’allontanamento dei sali solubili,cioè cloruri, solfati e bicarbonati di Na+, Ca2+ e Mg2+.L'alcalinità elevata è dovuta alla significativa presenza di carbonato di sodio (Na2CO3) e bicarbonato di sodio (NaHCO3) nella soluzione circolante e ad una elevata concentrazione in sodio adsorbito dai colloidi.Quando il sodio viene liberato dall'Argilla,il pH della soluzione circolante diventa basico per rilascio di ioni OH- e si formano carbonati che danno luogo ad ulteriore liberazione di ioni OH-.Il pH può raggiungere valori elevati pari a 9-11.La forte alcalinità provoca clorosi e insolubilizzazione di Fe, Cu, Mn;il carbonato insolubilizza il Ca;l’attività microbica è fortemente ridotta.

Anche l'evaporazione incide sul fenomeno, poichè tale processo estrae dal terreno solo l'acqua portando ad un aumento della concentrazione salina. La salinità è ovviamente anche dovuta,nelle zone costiere, alla salsedine.

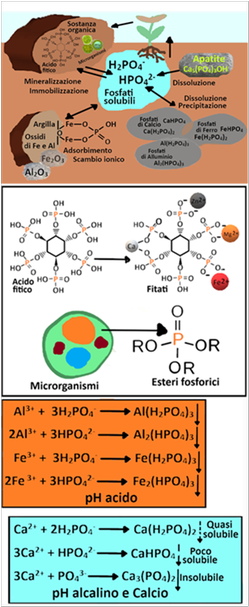

Il Fosforo

Pur essendo considerato un macro-elemento,il fosforo nel suolo è presente in concentrazione relativamente bassa.Inoltre gran parte del fosforo derivante dai fertilizzanti e viene fissato con formazione di composti molto insolubili.

Pur essendo considerato un macro-elemento,il fosforo nel suolo è presente in concentrazione relativamente bassa.Inoltre gran parte del fosforo derivante dai fertilizzanti e viene fissato con formazione di composti molto insolubili.Il Fosforo nel suolo esiste come:

-Fosforo organico :derivante dal metabolismo di microrganismi e dall'Acido fitico.

-Fosforo inorganico legato al Ca:predomina nei suoli alcalini

-Fosforo inorganico legato al Fe e Al:predomina nei suoli acidi

In tutti i casi il Fosforo risulta molto poco solubile e non prontamente disponibile per l’assorbimento da parte delle piante (Fosfati non labili).Il Fosforo è anche un elemento poco mobile a causa del forte adsorbimento degli ioni fosfato sulla superficie dell'Argilla (Fosfati labili).

La porzione minerale disponibile per l’assorbimento è presente in soluzione come ione fosfato H2PO4- ; HPO42- (Fosfati solubili).

Nei suoli alcalini lo ione H2PO4 - reagisce con il calcio formando prodotti a solubilità decrescente: Ca(H2PO4)2 + 3H2O CaCO3 2(CaHPO4 + 2H2O) + CO2 CaCO3 Ca3(PO4)2 + CO2 + 5H2O

La reversibilità di queste reazioni è molto limitata con clima arido e con suolo argilloso.

Nei suoli acidi, gli ioni Fe(III) e Al(III) sono presenti ad elevate concentrazioni e reagiscono con gli ioni fosfato per formare i relativi sali insolubili e stabili in ambiente acido.

All’aumentare del pH (pH > 5) la solubilità di questi fosfati aumenta e raggiunge un massimo ad un pH di 6,5 che è il valore in cui è massima la solubilità del fosfato e dove sono quindi presenti in proporzioni gli ioni prontamente disponibili H2PO4 - e HPO4 2-

A parità di pH, la fissazione del Fosforo è maggiore nei suoli con un contenuto di argilla più elevato.La sostanza organica ha invece scarsa capacità di legare il Fosforo.

Il Potassio

Contrariamente al Fosforo,il Potassio è presente nel suolo in quantità elevata,soprattutto nei terreni argillosi e solo in forma minerale inorganica. Tuttavia solo una piccola percentuale é prontamente disponibile per le piante.

Potassio non disponibile:strettamente legato a minerali argillosi.

Potassio scambiabile:situato sul complesso di scambio dei minerali argillosi o della Sostanza organica e trattenuto mrno fortemente rispetto al Potassio non disponibile.

Potassio prontamente disponibile:piccola percentuale rappresentata da composti altamente solubili in acqua.

Il Potassio è poco mobile nel suolo, anche se in misura minore rispetto al Fosforo.

Nei terreni acidi e/o sabbiosi la lisciviazione può essere significativa a causa della sostituzione del K+ con H+.

Suoli ricchi di Ca2+ ed il Mg2+ interferiscono con l’assorbimento da parte delle piante del K+; un eccesso di Mg può causare una carenza di potassio e una carenza di Mg può essere dovuta da un assorbimento elevato di K.

Rapporto Suolo-Radici

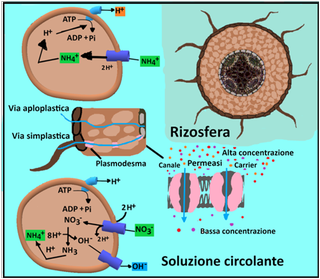

L'assorbimento delle sostanze nutritive e dell'acqua da parte delle radici avviene tramite:

L'assorbimento delle sostanze nutritive e dell'acqua da parte delle radici avviene tramite:Via apoplastica - le cellule non presentano nelle pareti materiali idrofobici e gli spazi intercellulari sono direttamente collegati con la fase liquida del suolo. Differenze di concentrazione determinano il movimento di acqua e soluti verso i tessuti più interni della radice.

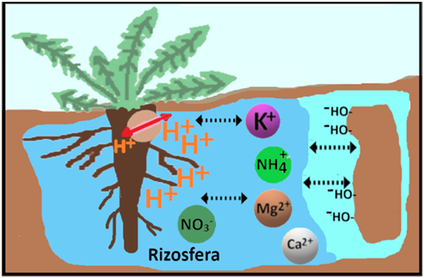

Via simplastica - il passaggio delle sostanze nutritive e dell'acqua deve attraversare la membrana cellulare idrofobica e questo viene attuato da proteine dette permeasi. L’assorbimento di cationi o anioni provoca rispettivamente il rilascio di ioni H+ o OH- nella rizosfera, che è quella porzione di suolo dove avvengono scambi di energia e di nutrienti.

Le radici delle piante rilasciano molti composti che modificano le caratteristiche del suolo circostante.

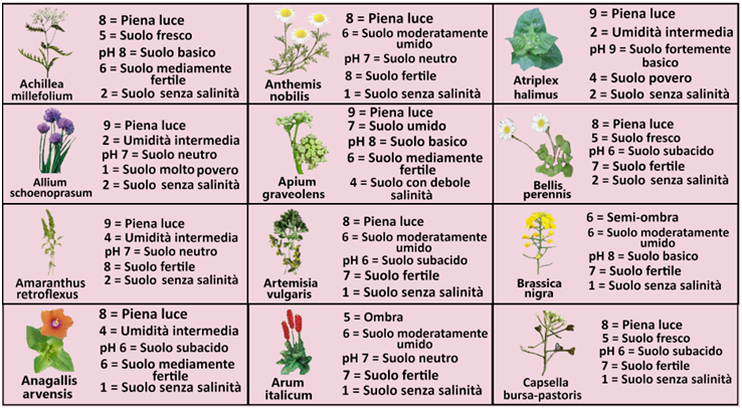

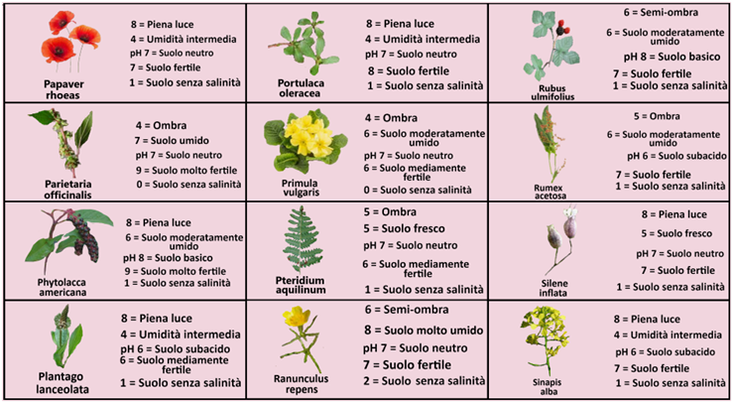

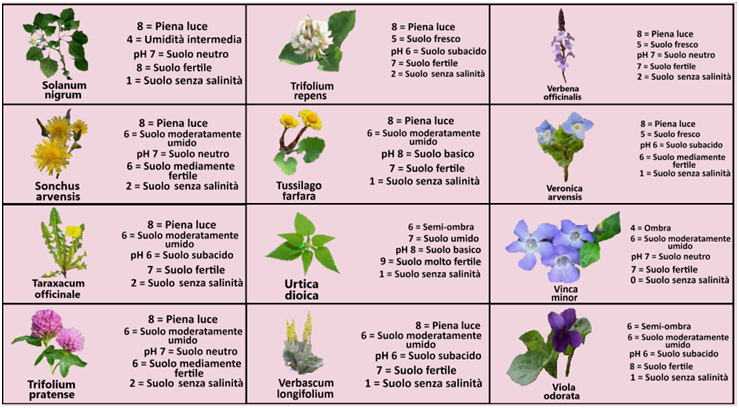

Suolo,Vegetazione spontanea e Indicatori di Ellemberg

La presenza diffusa di particolari specie vegetali in un’area può fornire informazioni sul tipo di suolo sul quale crescono. Il metodo può trarre spunto dai cosiddetti indicatori di Ellemberg che forniscono per molte specie vegetali una definizione,espressa da una lettera,un numero e una scala, rispetto ad alcuni fattori ecologici.

Per quanto riguarda i parametri del suolo e l'esposizione luminosa si descrivono gli indici: