Ammendanti,Correttivi e Fertilizzanti

MENU

CONCIMAZIONE

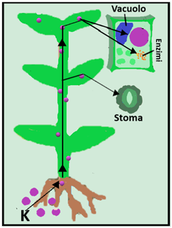

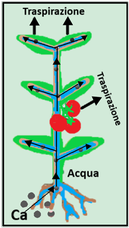

Le colture necessitano di un corretto apporto di sostanze nutritive per il loro sviluppo. Tali sostanze vengono assorbite dalle piante tramite l’apparato radicale e in misura minore anche tramite le foglie. La disponibilità dei nutrienti è poi strettamente legata alle caratteristiche del suolo e al metabolismo dei microrganismi presenti nel terreno. Ne consegue che la concimazione ha come destinatari i tre soggetti suolo,microrganismi e piante.

Sebbene considerati spesso sinonimi è più opportuno distinguere tra:

Fertilizzanti – apportano sostanze nutritive e migliorano la fertilità del suolo tramite sostanza organica.

Concimi – apportano generalmente solo sostanze nutritive.

Ammendanti - migliorano le proprietà chimiche,fisiche, meccaniche e biologiche del suolo.

Substrati – rappresentano i mezzi sostitutivi del terreno nel quale coltivare le piante.

Correttivi – modificano il pH del suolo.

Chimica dei Fertilizzanti

La descrizione e l’utilizzo dei fertilizzanti richiede la conoscenza di alcuni concetti di chimica. Innanzitutto si suole distinguere tra sostanze organiche e inorganiche. Le prime sono composti che contengono Carbonio mentre le seconde possono contenere qualsiasi elemento ad eccezione del Carbonio. Le sostanze inorganiche si trovano normalmente sotto forma di sali che possono essere più o meno solubili in acqua. Per esempio il Nitrato d’ammonio si scompone in acqua nel seguente modo: NH4NO3→NH4++ NO3-, dove NH4+ (ione ammonio)è uno ione a carica positiva e NO3- (ione nitrato) è uno ione a carica negativa. Senza approfondire le motivazioni,gli ioni di uno stesso elemento possono avere una carica diversa e passare da una forma all’altra:

Fe2+:il ferro si trova allo stato ferroso (carica più bassa); Fe3+:il ferro si trova allo stato ferrico (carica più alta);

Cu+:il rame si trova allo stato rameoso (carica più bassa); Cu2+:il rame si trova allo stato rameico (carica più alta).

Alcuni ioni,nel combinarsi fra di loro,possono dare luogo a sostanze che non sono disciolte in acqua ma formano composti insolubili (si dice che tali composti “precipitano”);altri possono dare luogo a sostanze gassose volatili. Precipitazione e volatilizzazione sono spesso causa di mancata disponibilità per le colture di elementi contenuti nei concimi.

CaCl2 + H2SO4→ CaSO4↓+ 2HCl

2NH4Cl + Ca(OH)2 → 2NH3↑ + CaCl2 + 2H2O

L’altro aspetto importante riguarda la natura acida o,al contrario, basica dei composti. Nella definizione più semplice,sono acide quelle sostanze che rilasciano ioni idrogeno H+ mentre sono basiche (o alcaline) quelle sostanze che rilasciano ioni negativi detti ioni idrossido o ossidrili OH-.

H2SO4 → 2H+ + SO42-

CH3COOH → H+ + CH3COO-

Ca(OH)2→ Ca2+ + 2OH-

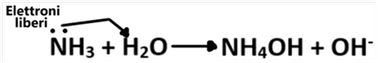

L’azoto si comporta in alcuni composti in modo particolare (possiede elettroni liberi che catturano l’H+ e di conseguenza il comportamento è basico):

La quantità di ioni H+ rilasciata viene espressa tramite il parametro pH. Se il pH è minore di 7 è acido,se uguale a 7 è neutro e se maggiore di 7 è alcalino.

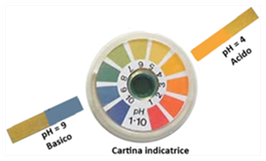

In genere il terreno coltivato ad orto deve avere un pH neutro o poco acido. Dal momento che occorre una soluzione acquosa, per misurare il pH si prelevano piccoli campioni di terra (5 o 6) in punti differenti e non troppo superficialmente o profondamente (e soprattutto non dopo che si è concimato). Si mescolano i campioni e

si immerge un cucchiaio della miscela terrosa in un bicchiere d’acqua rigorosamente distillata (quella per i ferri da stiro). Si mescola il tutto e si misura il pH tramite:

Cartina indicatrice – è un rotolino di carta imbevuto di una sostanza (indicatore)che varia di colore a seconda del pH. Si strappa un pezzetto di cartina e si immerge nella soluzione acquosa di terra. Il colore che appare si confronta con quello presente sulla confezione della cartina indicatrice e si ottiene così il valore di pH.

Piaccametro – è uno strumento digitale che fornisce direttamente il valore di pH quando immerso nella soluzione acquosa di terra o direttamente nel terreno.E’ preciso,ma ha un certo costo e spesso occorre tararlo.

Per la misurazione del pH come detto, si utilizza acqua distillata. Questo perché l’acqua del rubinetto contiene spesso calcare che falsifica il valore di pH che viene letto. Il calcare dell’acqua usata per irrigare influisce anche sul pH del terreno. Per questo motivo è preferibile utilizzare acqua piovana per irrigare.

Molti fertilizzanti ed ammendanti causano una variazione del pH del terreno. Per es. usando la calce agricola che ha pH basico, il terreno diventa meno acido.

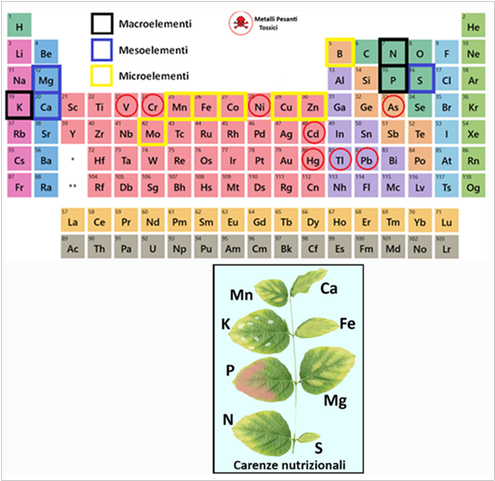

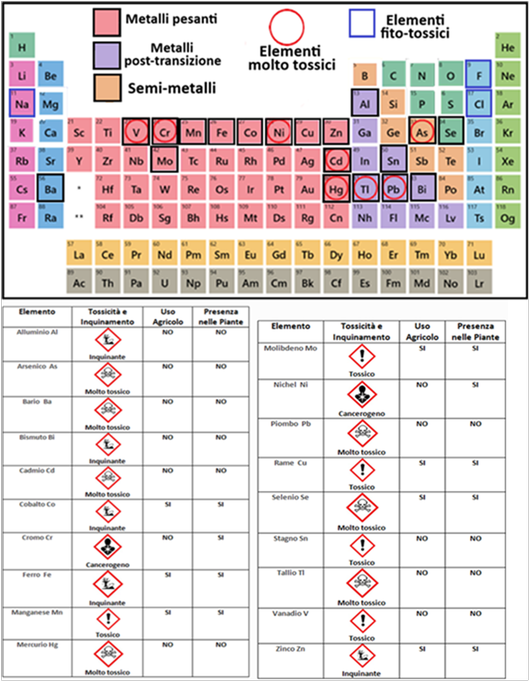

Tutti gli elementi presenti in natura e quelli creati dall’uomo,sono elencati nella Tavola periodica,immancabile in qualsiasi laboratorio chimico. Solo pochi elementi hanno interesse agrario e vengono classificati in:

Tutti gli elementi presenti in natura e quelli creati dall’uomo,sono elencati nella Tavola periodica,immancabile in qualsiasi laboratorio chimico. Solo pochi elementi hanno interesse agrario e vengono classificati in:Macroelementi – sono indispensabili per la vita delle piante e sono rappresentati da Azoto N,Fosforo P e Potassio K.

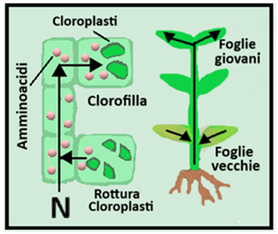

L’Azoto stimola l’accrescimento ed è un costituente delle proteine e della clorofilla. Viene assorbito in forma nitrica NO3-, ammoniacale NH4+ e nelle Leguminose anche in forma elementare N2 grazie a batteri azoto-fissatori radicali. La carenza provoca clorosi,crescita stentata, disseccamento degli apici fogliari e successiva caduta dell’intera foglia.

Un suo eccesso causa minor resistenza alle patologie ed alle condizioni climatiche e negli ortaggi da foglia causa accumulo di nitrati dannosi alla salute. Inoltre la parte aerea si sviluppa a scapito delle radici.

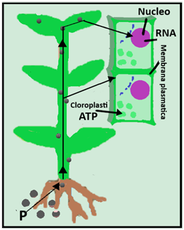

Il Fosforo stimola l’accrescimento radicale ed è un costituente delle molecole energetiche ADP e ATP. Viene assorbito come ione fosfato PO43-. La sua carenza si manifesta con margini fogliari rossastri.

Il Potassio,assorbito come ione K+,regola la permeabilità e la rigidità cellulare, stimola la resistenza alle patologie ed alle condizioni climatiche e rende i frutti più zuccherini.

Mesoelementi – hanno un ruolo importante per le piante e tuttavia sono spesso presenti nel suolo in quantità sufficienti.Sono rappresentati da Calcio Ca,Magnesio Mg e Zolfo S.

Il Calcio,assorbito come ione Ca2+,migliora la resistenza delle piante e le caratteristiche organolettiche dei frutti.

Il Magnesio svolge un ruolo importante nella fotosintesi, nella formazione di zuccheri, proteine, grassi e vitamine.

Lo Zolfo contribuisce alla sintesi clorofilliana,migliora l’assorbimento di azoto da parte delle piante e acidificail terreno, migliorando l’assunzione di elementi come il ferro.

Microelementi - sono costituenti di alcuni enzimi che regolano il metabolismo delle piante e agiscono in quantità molto ridotta. Generalmente sono presenti nel suolo in quantità più che sufficiente e sono rappresentati da Ferro Fe,Manganese Mn,Zinco Zn,Boro B,Rame Cu,Molibdeno Mo e Cobalto Co.

Il Ferro è coinvolto in processi metabolici e in particolare è fondamentale per contrastare la Clorosi ferrica che causa ingiallimento delle foglie e malformazioni.

Il Manganese,assorbito come ione Mn2+,migliora la fotosintesi.

Lo Zinco è implicato nella fotosintesi clorofilliana e nella sintesi dell’amminoacido triptofano con capacità di regolazione dei processi di accrescimento e riproduzione.

Il Boro è implicato nei processi produttivi delle piante e nella fruttificazione. Permette l’ accumulo di zuccheri e la formazione di acidi grassi.

Il Rame è un costituente di alcuni enzimi ed è necessario per la sintesi della clorofilla.

Il Molibdeno è un costituente degli enzimi nitrogenasi, implicata nella fissazione simbiotica dell’azoto nelle leguminose e nitrato riduttasi,che permette alla forma nitrica dell’azoto nelle piante di trasformarsi in amminoacidi.

Il Cobalto è essenziale per la dei batteri azoto-fissatori ed è implicato in processi metabolici che coinvolgono gli zuccheri e gli acidi grassi.

Ammendanti

Ammendanti organici

Sono materiali che migliorano le proprietà fisiche del suolo.

Pur non presentando una data di scadenza le proprietà degli Ammendanti possono variare nel tempo,in particolare il pH e la Conducibilità elettrica.

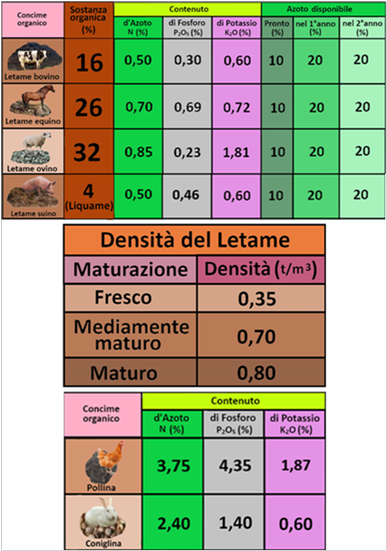

Letame – svolge azione sia ammendante sia fertilizzante, migliorando la struttura del suolo,la disponibilità idrica,l’attività dei microrganismi,l’immagazzinamento delle sostanze nutritive,ecc. In particolare apporta Sostanza organica anche grazie al fatto che è mescolato a materiale vegetale come paglia,stocchi di mais e/o altri residui derivanti dalla lettiera sulla quale sono stati allevati gli animali da stalla o da cortile.

La disponibilità delle sostanze nutritive è in gran parte non immediatamente disponibile poiché il loro rilascio richiede che la Sostanza organica venga mineralizzata gradualmente nel tempo dai microrganismi del suolo.

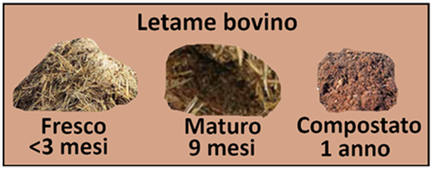

A seconda del grado di ‘’maturazione’’ si distingue:

Letame fresco - il periodo di maturazione è inferiore a 3 mesi e i residui vegetali sono ancora piuttosto integri e visibili. Non è utilizzabile tal quale.

Letame mediamente maturo - il periodo di maturazione è di circa 9 mesi e i residui vegetali sono ben decomposti. Si utilizza 3 mesi prima della semina/trapianto.

Letame maturo - il periodo di maturazione è superiore all’anno e la massa di deiezioni e residui vegetali è completamente trasformata in terriccio. Rappresenta il Letame migliore in quanto esente da semi di infestanti,da Azoto ammoniacale e può essere utilizzato in qualunque momento.

In base al tipo di deiezioni il Letame può essere Bovino, Equino, Ovino,Suino,Avicolo (Pollina) e Cunicolo (Coniglina), ognuno con determinate caratteristiche. Il Letame avicolo e cunicolo sono molto diversi rispetto agli altri;il Letame suino è poco utilizzato perchè troppo liquido e contenente Azoto in forma ammoniacale.

In base al tipo di deiezioni il Letame può essere Bovino, Equino, Ovino,Suino,Avicolo (Pollina) e Cunicolo (Coniglina), ognuno con determinate caratteristiche. Il Letame avicolo e cunicolo sono molto diversi rispetto agli altri;il Letame suino è poco utilizzato perchè troppo liquido e contenente Azoto in forma ammoniacale.La distribuzione avviene generalmente in autunno in modo che possa maturare durante l’inverno. Se ben maturo è distribuibile subito prima della semina/trapianto e non è necessario un apporto a cadenza annuale poiché solo una frazione di Azoto in esso contenuto è prontamente disponibile per le colture,mentre il resto lo diventa negli anni a seguire.

Poiché il Letame viene mineralizzato e humificato da microrganismi aerobi,esso va leggermente interrato a 10-15 cm di profondità con una forca-vanga senza rivoltare la zolla.

Il Letame,a meno che non sia molto maturo,non è gradito ad ortaggi come Aglio,Cipolla,Scalogno e alle Leguminose.

Il Letame viene usualmente quantificato in m3 e non in peso. Dalla sua densità si può effettuare la conversione.

Oggigiorno il Letame è purtroppo in disuso a causa di difficile reperibilità,odore e igiene. La difficile reperibilità è dovuta al fatto che gli allevamenti moderni non producono Letame ma liquami. In agricoltura biologica poi,è consentito solo l’uso di Letame che non sia proveniente da allevamenti intensivi in cui spesso si abusa di ormoni ed antibiotici veterinari.

Pollina – è costituita dalle deiezioni essiccate di Polli,Tacchini,ecc. Poiché l’Azoto contenuto è presente in grande quantità ma è di tipo ammoniacale, va utilizzata dopo maturazione di almeno 4 mesi,oppure la si aggiunge al compost.Ha pH alcalino,pari circa a 8.

Coniglina - è costituita dalle deiezioni essiccate dei Conigli. E’ un po’ meno ricca di nutrienti rispetto alla Pollina e si utilizza nelle stesso modo.

Stallatico – è costituito da letame o pollina essiccati e commercializzati in sacchi sotto forma di pellets o sfarinato. Può essere bovino,equino, ovino e avicolo anche in miscela. A differenza del letame,lo Stallatico non migliora la struttura del terreno ed è quindi più simile ad un fertilizzante anche se spesso è classificato come ammendante (in particolare la forma sfarinata quasi sempre miscelata con torba).Lo Stallatico contiene spesso quantità significative di Rame e Zinco.

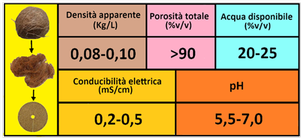

Torba – materiale organico derivante dalla lenta decomposizione e stratificazione di muschi e piante tipiche delle zone acquitrinose.

Torba – materiale organico derivante dalla lenta decomposizione e stratificazione di muschi e piante tipiche delle zone acquitrinose.Viene classificata in base al tipo di torbiera da cui viene estratta e dal colore a cui sono correlate diverse proprietà.

-Torba di palude o Torba bassa:si forma da residui di canne, equiseti,piante lacustri,ecc. sommersi dall’acqua. E’ ricca di elementi nutritivi ed ha pH acido,sub-acido o neutro. Il Rapporto C/N è compreso tra 15 e 30.E’definita anche Torba nera ed è poco pregiata.

- Torba di Sfagno o Torba alta: si forma da residui di muschio di Sfagno in aree fredde e carenti di ossigeno. I residui non sono sommersi dall’acqua ma è la pioggia che dilava tutti i sali minerali formando un prodotto molto acido,con Rapporto C/N=40 e poverissimo di elementi nutritivi. La porzione che si forma alla superficie delle torbiere è detta Torba bionda,mentre quella più in profondità, maggiormente decomposta, è detta Torba bruna.

La Torba è un materiale leggero,molto poroso,ed il pH acido può essere corretto con Calce. E’ utilizzata per preparare il letto di semina,per riempire i vasetti alveolari del semenzaio,per correggere i terreni calcarei alcalini e come pacciamante per piante acidofile.

La torba presenta un’eccessiva ritenzione idrica e bassa porosità e viene quindi viene mescolata con altri materiali che ne migiorano l'aerazione e il drenaggio.

Fibra di Cocco – materiale ottenuto dalla sgusciatura delle noci di cocco e lasciato compostare per un paio d’anni,disidratato e compresso. E’ utilizzata per la semina in contenitori alveolari o per coltivazioni fuori suolo,dopo averla reidratata. Ha proprietà simili alla Torba,ma con pH meno acido,pari a 5-7.Ha ottima stabilità nel tempo.

Fibra di Legno – ottenuta come sottoprodotto dell’industria del

legno,viene in genere miscelata con torba,compost,corteccia,ecc.

Corteccia – Si utilizza esclusivamente quella di Pino e non di Abete.Quando fresca ha un rapporto C/N elevato,scarsa ritenzione idrica e soprattutto contiene resine tossiche per le piante. Per tale motivo la corteccia utilizzata come ammendante deve essere compostata o bollita in acqua.La corteccia compostata per 6-12 mesi ha ottime proprietà tampone per il pH e gli elementi nutritivi,buona CSC,buon Rapporto C/N e apporta sostanze humiche. La corteccia compostata ha pH pari a 5,5-6,5 e la quantità ideale da aggiungere ad un terriccio varia dal 5 al 15% a seconda della coltura.

Residui di Fungaie - scarti dei substrati di coltivazione per funghi,costituiti da micelio,ife,legno decomposto,ecc.

Pula o Lolla - sottoprodotto derivante dalla lavorazione dei cereali costituita dall'insieme dalle brattee, o glumelle che racchiudono il chicco.

Pula o Lolla - sottoprodotto derivante dalla lavorazione dei cereali costituita dall'insieme dalle brattee, o glumelle che racchiudono il chicco.La lolla intera può essere impiegata nella composizione di terricci in percentuali variabili che vanno dal 20 al 30% con lo scopo di aumentare il volume d’aria.Nei contenitori alveolati tende a rimanere secca in superficie, lasciando la parte sottostante umida.

Vinaccia- è ciò che rimane di un acino d'uva,eliminata la sola polpa,ossia la buccia,i vinaccioli,il raspo e residui di mosto.

Sansa di oliva - è un sottoprodotto del processo di estrazione dell'olio di oliva composto dalle buccette,dai residui della polpa e dai frammenti di nocciolino.

Foglie di faggio, robinia, leccio - conferiscono buona aerazione,sofficità e apportano anche Potassio.Il pH è poco acido.Si utilizzano integre,appena raccolte e di conseguenza possono essere veicolo di uova e larve di insetti.

Foglie di pino - come per la corteccia,si utilizzano solo di Pino e non di Abete.Hanno pH pari a 4-5 e capacità drenanti e arieggianti.Si utilizzano integri o poco triturati e freschi,condizione che può comportare contaminazione da parte di uova e larve di insetti.

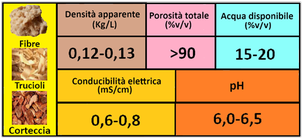

Compost

Il compostaggio è un processo biologico aerobico (necessita cioè di ossigeno) controllato che simula la decomposizione del materiale organico attuato in natura da microrganismi presenti nel suolo. Dal compostaggio si ottiene più velocemente terriccio fertile che ha molteplici azioni benefiche:ammendante per suoli troppo sabbiosi o argillosi,incremento della ritenzione idrica,della porosità,dell’aerazione, dell’azione tampone,riserva di elementi nutritivi a lento rilascio,ecc.

Il compostaggio è un processo biologico aerobico (necessita cioè di ossigeno) controllato che simula la decomposizione del materiale organico attuato in natura da microrganismi presenti nel suolo. Dal compostaggio si ottiene più velocemente terriccio fertile che ha molteplici azioni benefiche:ammendante per suoli troppo sabbiosi o argillosi,incremento della ritenzione idrica,della porosità,dell’aerazione, dell’azione tampone,riserva di elementi nutritivi a lento rilascio,ecc.Il processo di degradazione del materiale organico avviene ad opera di una moltitudine di organismi decompositori che per il loro metabolismo necessitano delle sostanze contenute nel materiale compostabile e di ossigeno. A questi si aggiungono altri organismi superiori detti detrivori che si nutrono di sostanze morte e producono deiezioni ricche di elementi fertilizzanti.

Gli organismi implicati nel compostaggio vengono anche classificati in base alla temperatura minima e massima di sopravvivenza:psicrofili(0-30°C), mesofili(30-45°C)e termofili(45-80°C).

La decomposizione avviene in diversi stadi:

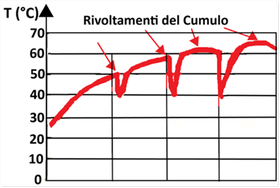

1)Fase mesofila iniziale:è una breve fase di latenza in cui gradualmente la temperatura del cumulo di materiale compostabile si innalza gradualmente fino a 45°C,temperatura alla quale i microrganismi mesofili muoiono e vengono rimpiazzati da quelli termofili.

2)Fase termofila:il materiale organico viene degradato velocemente e all’interno della massa nell’arco di pochi giorni si raggiungono temperature anche superiori a 60°C,che permettono la distruzione dei semi delle infestanti e di agenti patogeni sia vegetali sia per l’uomo. Le sostanze degradate in questa fase sono molecole semplici quali zuccheri,lipidi e proteine. La degradazione di queste sostanze comporta consumo di energia da parte dei microrganismi con conseguente graduale abbassamento della temperatura del cumulo e ritorno della presenza di microrganismi mesofili.

3)Fase di Maturazione:la temperatura si abbassa fino a valori pari a circa quella ambiente e vengono decomposte le sostanze più resistenti alla degradazione come cellulosa e lignina. Gli andamenti termici della fase di maturazione sono caratterizzate da picchi che seguono i cicli di arieggiamento e umidificazione e che si attestano su valori di 35-40°C

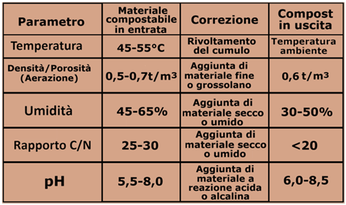

Affinchè il compostaggio avvenga regolarmente e dal momento che gli organismi implicati nel processo sono esseri viventi, occorrono determinate e ben controllate condizioni:

- Porosità e Tessitura:influenzano l’aerazione e la velocità della decomposizione. Se i pori sono ostruiti da troppa acqua, la circolazione dell’aria disponibile per i microorganismi è ostacolata e prevalgono fenomeni fermentativi anaerobici. Se la tessitura è fine,maggiore è la superficie esposta alla decomposizione microbica ma minore è la porosità.

-Temperatura:l’andamento della temperatura del cumulo compostabile rispecchia l’ attività microbica. Il mancato aumento di temperatura può dipendere dal compattamento del materiale compostabile e/o da insufficiente presenza della popolazione microbica dovuta all’utilizzo di substrati come carta,residui di conifere,ecc. per cui si ha un prolungarsi della fase di latenza. L’aggiunta di materiale strutturante aumenta la porosità e migliora il contenuto in umidità alle condizioni corrette e l’aggiunta iniziale di uno starter come il letame ripristina la presenza dei microrganismi.

-Temperatura:l’andamento della temperatura del cumulo compostabile rispecchia l’ attività microbica. Il mancato aumento di temperatura può dipendere dal compattamento del materiale compostabile e/o da insufficiente presenza della popolazione microbica dovuta all’utilizzo di substrati come carta,residui di conifere,ecc. per cui si ha un prolungarsi della fase di latenza. L’aggiunta di materiale strutturante aumenta la porosità e migliora il contenuto in umidità alle condizioni corrette e l’aggiunta iniziale di uno starter come il letame ripristina la presenza dei microrganismi.-Aerazione: il compostaggio necessita di un adeguato apporto di ossigeno,in mancanza del quale i microrganismi aerobi muoiono e vengono rimpiazzati da microrganismi anaerobi. Questi ultimi producono sostanze volatili come ammoniaca, acido solfidrico,mercaptani,ecc. con conseguente sviluppo di cattivo odore e formazione di sostanze tossiche. L’aerazione del materiale compostabile viene assicurata tramite il rimescolamento con una forca,inserendo un tubo forato in mezzo al cumulo e miscelando materiale umido con materiale secco e materiale fine con materiale più grossolano. Gli interventi di aerazione consentono anche una dissipazione del calore in modo da evitare l’incenerimento del materiale compostabile, l’eliminazione del vapore acqueo e l’allontanamento di altri gas.

-Umidità:i microrganismi necessitano di acqua per poter vivere e come veicolo per muoversi. Il materiale non deve essere troppo secco o troppo umido. Se troppo secco, si aggiungono materiali umidi o si innaffia leggermente;se troppo umido si aggiungono materiali secchi e assorbenti. Il contenuto di umidità ottimale è del 40-65%.Condizioni di saturazione idrica del cumulo possono ostacolare la circolazione dell’aria inibendo la respirazione aerobica dei microorganismi.

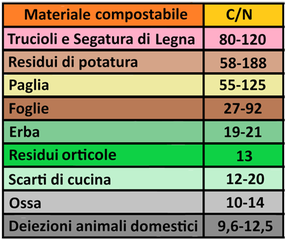

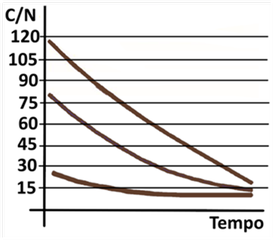

-Rapporto C/N: gli elementi nutritivi più importanti per i microrganismi decompositori sono il Carbonio (utilizzato come fonte energetica) e l’Azoto (utilizzato per la sintesi proteica) con un rapporto in entrata pari a 25-30g di Carbonio per 1g di Azoto. Con Carbonio elevato (C/N>30) la decomposizione è lenta,mentre se è alto l’Azoto (C/N<20)si producono cattivi odori per liberazione di Ammoniaca. Anche in questo caso è fondamentale un equilibrato apporto tra sostanze secche che contengono più Carbonio e sostanze umide

che contengono più Azoto.

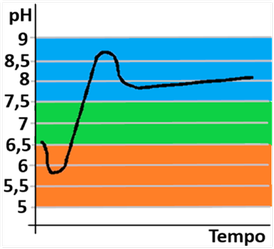

Durante il compostaggio,il rapporto C/N diminuisce per perdita di Carbonio come CO2 mentre l’Azoto permane.-pH:poiché i batteri prediligono pH neutro e i funghi pH acido,il valore ottimale per il materiale compostabile è pari a 5,5-8. Durante il compostaggio il pH è inizialmente acido per produzione di Anidride carbonica e Acidi organici per poi diventare alcalino con valore 8-9 per degradazione delle proteine con produzione di composti ammoniacali.

-Materiali compostabili - i materiali da utilizzare vengono classificati in base a:

A)Funzione svolta

1)Materiale nutrizionale: è rappresentato dal substrato compostabile

2)Materiale strutturante:è costituito da frammenti grossolani di legno poco degradabili e che assicurano una buona porosità al cumulo compostabile.

3)Correttivi:materiale aggiunto in piccole quantità per correggere il pH,sopperire a carenze nutrizionali oppure stimolare l’attività microbica.

B)Composizione

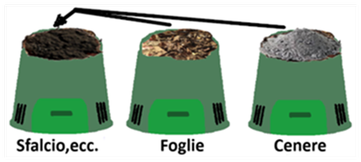

B)Composizione1)Materiale secco e ricco di Carbonio(per es, foglie secche,segatura,ecc,).

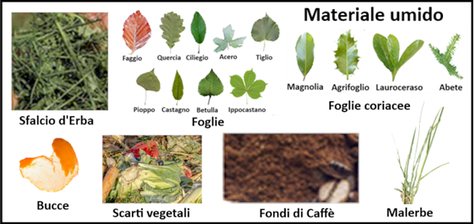

2)Materiale umido e ricco di Azoto(per es. residui di verdure,sfalcio d’erba,ecc.).

C)Idoneità al Compostaggio

1)Idonei:verdure,bucce (non di agrumi),pelli,fondi di caffè e filtri di tè, pane raffermo (in pezzi),scarti dell’orto (sani),

residui di potatura(sminuzzati), sfalcid’erba,foglie secche,fiori recisi appassiti,carta non patinata,tovaglioli e fazzoletti di carta,cartone, segatura e trucioli non trattati

residui di potatura(sminuzzati), sfalcid’erba,foglie secche,fiori recisi appassiti,carta non patinata,tovaglioli e fazzoletti di carta,cartone, segatura e trucioli non trattati2)Poco idonei: foglie coriacee(Magnolia, Lauroceraso, ecc.),Aghi di conifere.

3)Non idonei:cibi cotti,carne e pesce,lettiera del gatto, tessuti,gusci di noci.

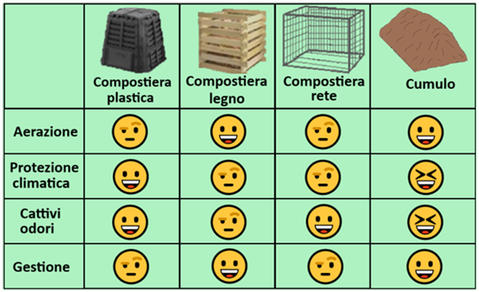

La Compostiera e il Cumulo – Il materiale compostabile può essere raccolto in una Compostiera o disposto in cumulo all’aperto,con determinate caratteristiche per mantenere parametri ottimali durante il processo di compostaggio.

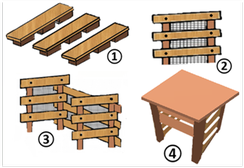

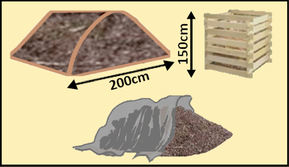

La Compostiera e il Cumulo – Il materiale compostabile può essere raccolto in una Compostiera o disposto in cumulo all’aperto,con determinate caratteristiche per mantenere parametri ottimali durante il processo di compostaggio.-Compostiera:in commercio ne esistono diversi modelli in plastica o metallo da 200-1000 Litri.E’ molto pratica ma ha lo svantaggio di non consentire il rimescolamento del materiale da compostare.In alternativa si può costruire semplicemente con una rete metallica,con assi di legno o in muratura. In tutti i casi è fondamentale l’aerazione che si ottiene lasciando spazi liberi nelle pareti e sul fondo. Inoltre il fondo deve essere a contatto con il terreno o leggermente rialzato in modo che il suolo possa assorbire l’eventuale colaticcio. Uno dei lati deve essere apribile per prelevare il compost.

La compostiera si colloca in penombra,preferibilmente sotto alberi a foglia caduca in modo che il fogliame crei ombra durante la stagione calda e passi la luce durante l’autunno-inverno. Per consentire l’aerazione all’interno del materiale compostabile si inserisce un tubo di plastica con fori.

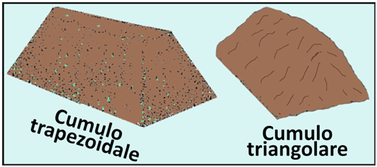

-Cumulo:il materiale da compostare,soprattutto se in grande quantità,si può raccogliere in mucchi detti cumuli. In estate la forma del cumulo dovrebbe essere a trapezio in modo da assorbire la pioggia sostituendo quella evaporata mentre in inverno dovrebbe essere a triangolo per facilitare lo sgrondo della pioggia.

Ad ogni modo il cumulo si copre con un telo di tessuto-non-tessuto o uno strato di 10cm di foglie per evitare che si bagni troppo e consentendo l’aerazione.

Le dimensioni del cumulo devono essere in genere pari a 50cm come altezza minima e

130cm come altezza massima e larghezzadi 100cm. La lunghezza non ha importanza.

Per consentire l’aerazione all’interno del cumulo,esso va rivoltato periodicamente oppure si inserisce un tubo di plastica con fori.

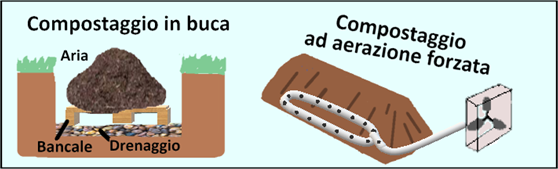

Per consentire l’aerazione all’interno del cumulo,esso va rivoltato periodicamente oppure si inserisce un tubo di plastica con fori. -Buca di Compostaggio: è un vecchio ma efficace sistema che consiste nello scavare una buca che presenti sul fondo uno strato di materiale drenante e un bancale in modo da consentire il passaggio dell’aria tra il cumulo e il terreno. L’aerazione laterale si assicura evitando di riempire totalmente la buca e lasciando uno spazio tra il cumulo e le pareti,oppure appoggiando alle pareti bancali di legno. La buca si copre con un telo che garantisca l’aerazione.

-Buca di Compostaggio: è un vecchio ma efficace sistema che consiste nello scavare una buca che presenti sul fondo uno strato di materiale drenante e un bancale in modo da consentire il passaggio dell’aria tra il cumulo e il terreno. L’aerazione laterale si assicura evitando di riempire totalmente la buca e lasciando uno spazio tra il cumulo e le pareti,oppure appoggiando alle pareti bancali di legno. La buca si copre con un telo che garantisca l’aerazione.

Formazione del cumulo - miscelare gli scarti più umidi e più ricchi di azoto con quelli meno umidi e più ricchi di carbonio e rivoltare periodicamente il cumulo.Meno consigliato è formare strati dei due materiali che in ogni caso non devono superare i 5cm di altezza per strato.

Il materiale compostabile si accumula sul terreno nudo formando un primo strato di 10cm con materiale grossolano come rametti di legno per assicurare il drenaggio e il seguente strato con materiale fine.

Per accelerare il processo iniziale di compostaggio si possono aggiungere degli appositi attivatori presenti in commercio o più semplicemente un po’ di stallatico disciolto in acqua.

Per evitare di attirare insetti e mosche è consigliabile spargere un sottile strato di terriccio sugli avanzi di cucina.

I materiali più grossolani vanno sminuzzati con un trituratore ad eccezione di una certa percentuale la cui presenza garantisce una adeguata porosità.

Dal momento che per ottenere un buon compost occorre miscelare materiali diversi è consigliabile avere a disposizione una riserva di cenere,foglie secche o segatura.

Rivoltamenti – il primo rivoltamento tra materiale interno e quello esterno del cumulo si esegue dopo circa 1 mese dall’avvio del compostaggio. In seguito si esegue ogni 2 mesi in inverno e ogni 3 mesi in estate.

Termine del compostaggio – in base al grado di maturazione il Compost viene classificato come:

1)Compost fresco - prodotto ancora in trasformazione utilizzabile solo a distanza di tempo dalla semina o trapianto,evitando il diretto contatto con le radici. In inverno occorrono 3-4 mesi per ottenere Compost fresco mentre in estate occorrono 2-3 mesi.

2)Compost pronto - prodotto stabile che non sviluppa più calore utilizzabile subito prima della semina o del trapianto.Richiede per il suo ottenimento 5-8 mesi di maturazione.

3)Compost maturo - prodotto totalmente stabile che non subisce ulteriore degradazione e che può essere direttamente utilizzato anche a contatto con le radici delle piante o per la semina. Si ottiene dopo almeno 1 anno di maturazione.

Una volta pronto,il compost deve essere vagliato con un pezzo di rete a maglie fini e i pezzi non ancora decomposti si introducono nuovamente nel cumulo o nella compostiera.

Alla fine del processo,il compost rappresenta il 20-30% del materiale compostabile iniziale.

Dosaggio - La quantità da distribuire è strettamente legata alla quantità di Azoto apportata. Di conseguenza prima si valuta l'Azoto da fornire e poi il corrispondente quantitativo di Compost. Ciononostante,a titolo indicativo,si può assumere che la quantità sia quella mostrata in tabella a lato.

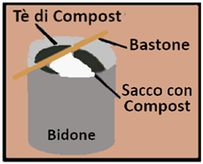

Tè di Compost

Il Tè di Compost non è un ammendante,ma un concime a tutti gli effetti con proprietà anche fungicide.

Si ottiene lasciando macerare per 1-2 settimane compost di qualità e rappresenta una sospensione acquosa di microrganismi utili e molecole organiche ed inorganiche idrosolubili con proprietà biostimolanti sull’accrescimento delle colture e di difesa da malattie crittogamiche.

Il compost viene collocato in un sacco permeabile all’interno di un secchio d’acqua, opportunamente ossigenata mediante rimescolamento manuale o erazione forzata (utilizzando pere es. ossigenatori per acquari). Il rapporto ottimale compost/acqua è pari a 1:10.

Come biostimolante,il Tè di Compost,grazie al contenuto in acidi humici e fulvici,Azoto,Fosforo,Potassio, Microelementi, ha un potere nutritivo immediatamente disponibile senza che la salinità assume valori inadeguati.

Come anticrittogamico,il Tè di Compost, grazie al contenuto di microrganismi,si comporta come antagonista per lo spazio e per i nutrienti nei confronti dei patogeni. I funghi patogeni che vengono contrastati sono assai numerosi:Fusarium,Pythium,Oidium,Leveillula,Erisiphe,Phytopthora,Botrytis, Alternaria,Rhizoctonia,Septoria,ecc.

L’applicazione è per via fogliare e/o radicale al terreno alla base delle piante,tal quale o ulteriormente diluito in acqua con rapporto 1:5.

Ammendanti minerali (inorganici)

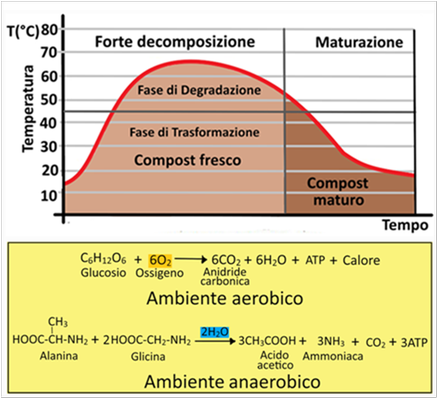

Vengono aggiunti ai substrati di coltivazione per migliorare la porosità,la ritenzione idrica e il drenaggio.

Sabbia:un certo quantitativo di sabbia assicura al terreno una maggiore permeabilità all’acqua e all’aria ed è particolarmente utile per terreni argillosi. Rendendo più sciolta la terra risulta vantaggiosa per gli ortaggi da radice,bulbo e tubero. Non bisogna però esagerare perché troppa sabbia impedirebbe al terreno di trattenere sostanze nutritive. E’ preferibile utilizzare sabbia di fiume (silicea) e non di cava poiché quest’ultima può contenere calcare.Per verificare se la sabbia è silicea la si bagna con poche gocce di acido muriatico.Non deve svilupparsi effervescenza.

Pomice: minerale vulcanico costituito da allumino-silicati contenente piccole quantità di nutrienti,leggero e poroso.Utilizzata anche come pacciamante.

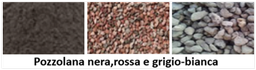

Pozzolana:minerale vulcanico costituita essenzialmente da biossido di silicio, ossido di alluminio e in minima parte da ossido di ferro. Può essere di colore nero,bianco,grigio e rosso.

Pozzolana:minerale vulcanico costituita essenzialmente da biossido di silicio, ossido di alluminio e in minima parte da ossido di ferro. Può essere di colore nero,bianco,grigio e rosso. Lapilli:sono frammenti di materiale roccioso vulcanico composti da minuscole particelle di cenere che nell’esplosione si fondono insieme formando masse tonde,grandi da 2mm a 6cm,friabili, brune o rossastre e ricche di sali minerali.

Lapilli:sono frammenti di materiale roccioso vulcanico composti da minuscole particelle di cenere che nell’esplosione si fondono insieme formando masse tonde,grandi da 2mm a 6cm,friabili, brune o rossastre e ricche di sali minerali.

Tufo: minerale vulcanico con granulometria di 2-6mm. Utilizzato in miscela,dopo averlo frantumato, con ammendanti organici migliora l'aerazione.

Perlite:minerale vulcanico trattato termicamente,molto leggero,pH neutro,con bassa ritenzione idrica e commercializzato in diverse granulometrie (1-5mm). Viene utilizzato miscelato con ammendanti organici con un quantitativo del 20% per migliorare l'aerazione.Preferibile utilizzare l'Agriperlite poichè la Perlite normale si utilizza in campo edile.

Vermiculite:minerale costituito da silicati di ferro,alluminio e magnesio,di svariata granulometria e utilizzata in miscela con ammendanti organici per semine in contenitori.Possiede elevata CSC,sali minerali,pH 6-7 ed elevata capacità di trattenere l'acqua.

Zeoliti: minerali vulcanici costituiti da allumino-silicati che hanno una struttura porosa che permette di assorbire acqua e rilasciarla lentamente evitando l'aridità del terreno.Trattengono anche sostanze nutritive evitando che vengano dilavate con la pioggia e consentendo un minor utilizzo di concimi.

Leonardite:è un minerale organico nero o marrone prodotto dall’ossidazione della Lignite (un carbone fossile).E’ ricca di acidi umici e fulvici (fino al 90%),migliorando l’assorbimento degli elementi nutritivi da parte della piante e migliora anche la ritenzione idrica del suolo.Inoltre previene l’assorbimento da parte delle piante di

metalli pesanti inquinanti.Si utilizza al momento del trapianto o durante i rinvasi interrandola leggermente.

Argilla espansa:deriva dalla cottura industriale di granuli di argilla,con granulometria 2-10mm e bassa capacità di ritenzione idrica. Utilizzata in idroponica e in miscela con ammendanti organici per migliorare il drenaggio.

Lana di Roccia:deriva dalla fusione di rocce,inerte,leggerissimo,molto poroso e con una elevata ritenzione idrica.Utilizzato in cubetti per la semina e trapianti,avendo un pH alcalino deve essere trattata prima dell'uso immergendola in acqua acidulata.

Polistirolo espanso: a volte utilizzato in granuli per migliorare l'aerazione di substrati organici per semine.Tuttavia è impiegato solo per colture ornamentali in vaso.

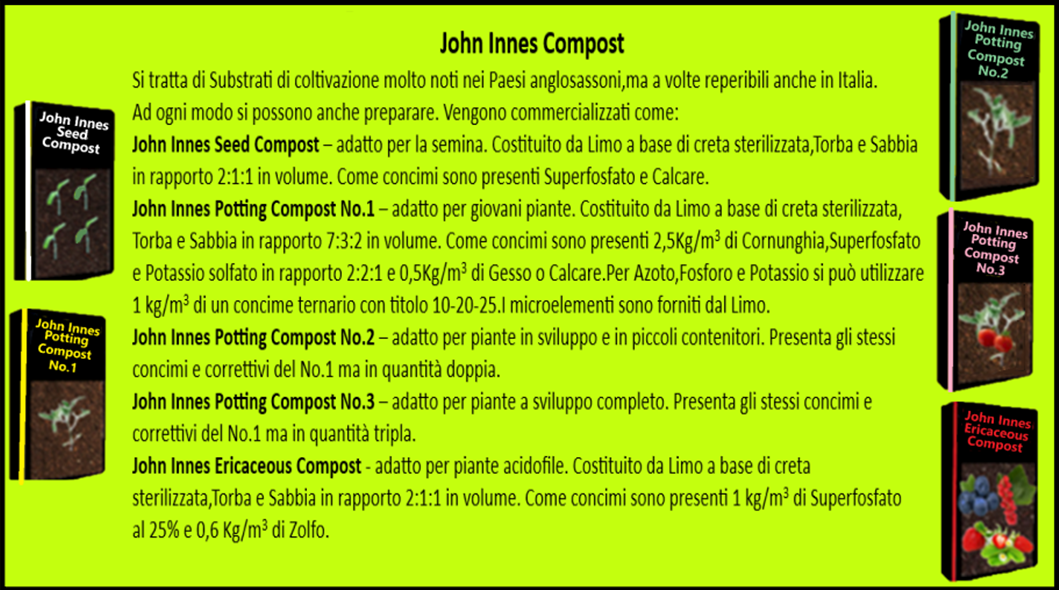

Substrati di Coltivazione

I Substrati di coltivazione sono mezzi solidi con la funzione di ancorare le radici delle colture, proteggendole dalla luce e permettendo loro la respirazione e trattenere l’acqua ed i nutrienti di cui le piante hanno bisogno.

I Substrati di coltivazione sono mezzi solidi con la funzione di ancorare le radici delle colture, proteggendole dalla luce e permettendo loro la respirazione e trattenere l’acqua ed i nutrienti di cui le piante hanno bisogno.Conosciuti con il termine generico di “Terricci’’,sono venduti in sacchi,anche pressati,di diversa capacità in quanto l’unità di misura è il Litro e non il Kg. Commercialmente si distinguono i Terricci universali dai Terricci specifici. In realtà il termine “universale” è improprio poiché le colture hanno esigenze diverse. Tuttavia il Terriccio universale è adatto per molte colture,fatta eccezione per quelle che crescono in terreni acidi,per le quali si utilizzano Terricci per acidofile. Esempi di Terricci specifici sono rappresentati da Terricci per semina e trapianto,per orti e giardini,per piante aromatiche,ecc.

I Substrati di coltivazione possono essere addizionati di elementi nutritivi.

Ammendante vegetale semplice non compostato – è una miscela costituita da un quantitativo massimo di Torba del 20%,prodotti e sottoprodotti di origine vegetale ad esclusione delle alghe,segatura e trucioli di legno.

Ammendante compostato verde - è una miscela costituita da materiali vegetali compostati o fermentati, segatura e trucioli di legno,cortecce compostate.

Ammendante compostato misto - è una miscela costituita da rifiuti organici urbani compostati o fermentati, materiali vegetali compostati o fermentati,letame,effluenti di allevamento,fanghi,deiezioni di vermi e di insetti,prodotti caseari,segatura e trucioli di legno,cortecce compostate.

Ammendante torboso composto - è una miscela costituita da un quantitativo minimo di Torba del 50% e dai materiali costituenti l’ Ammendante compostato verde e/o misto.

Substrato di Coltivazione base - è una miscela costituita da Torba, Ammendante compostato verde e ammendanti minerali inerti.

Substrato di Coltivazione misto - è una miscela costituita da Torba, Ammendante compostato misto, ammendanti minerali inerti, argille,ecc

In passato si utilizzavano terricci,in genere miscelati fra loro,così denominati:

-Terreno agrario: terreno sottoposto a coltura agricola,sano,

concimato e sottoposto a sterilizzazione ed eventuale correzione del pH.

- Terra di brughiera:prelevata dallo strato più superficiale diterreni a più di 600 metri di altitudine,derivante dalla decomposizione di ericacee, graminacee e felci. E’ in genere sabbiosa, ricche di sostanze organiche e povera di calcare ed elementi nutritivi. Ha buona capacità di drenaggio e ritenzione idrica, e con pH acido.

- Terra di bosco: prelevata al di sotto dello strato di residui vegetali non ancora decomposti in boschi di latifoglie e aghifoglie. È nera, ricca di sostanza organica ben umidificata, ricca di elementi nutritivi e con buona capacità per aria ed acqua grazie alla sua struttura porosa.

- Terriccio di bosco: formato da residui organici decomposti di latifoglie come il leccio,l’olmo o il frassino. Prima di utilizzarlo deve essere compostato e setacciato.

- Terriccio di foglie: formato da foglie di conifere (Pini)e latifoglie (Faggio) fermentate in cumuli al coperto per 2-6 mesi,inumidite e concimate. Si decompone lentamente e ha buona ritenzione idrica e porosità.

Sistema Substrato-Contenitore

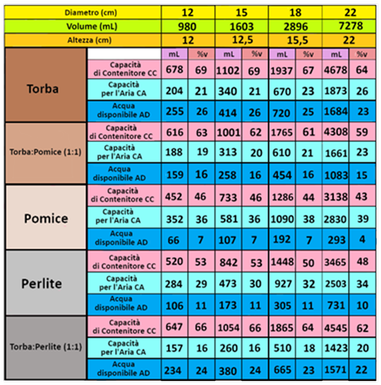

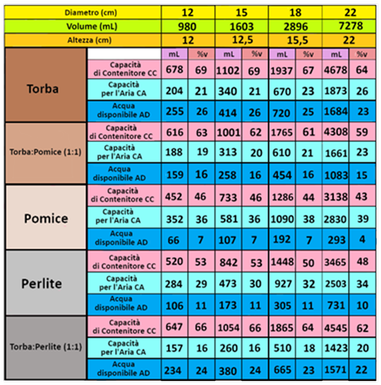

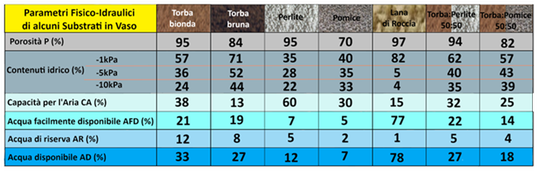

Per coltivazioni in vaso e in contenitori alveolari i substrati utilizzabili devono possedere alcuni requisiti.

Densità apparente – è usualmente molto più bassa di quella di un terreno coltivabile e poiché il volume del substrato può variare nel tempo,anche la sua densità apparente varia.

Porosità – è generalmente molto più elevata rispetto a quella di un terreno coltivabile,con un valore anche maggiore del 75%.

Ritenzione idrica – è strettamente dipendente,oltre che dal materiale costituente il substrato,dalla forma del contenitore, dall’apparato radicale di una determinata coltura e,ovviamente,dalla irrigazione.

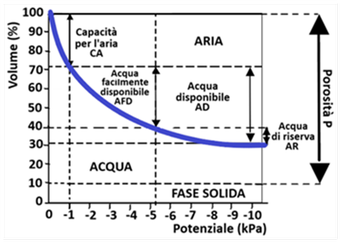

Si definisce Potenziale idrico Pi la forza necessaria alla radice per assorbire acqua dal substrato. Più è asciutto il substrato, maggiore è la forza necessaria per estrarre acqua.

Per un generico substrato è possibile costruire una Curva di ritenzione che esprime la relazione tra Potenziale idrico ed il contenuto di acqua presente nel substrato espresso in percentuale volumetrica. Ogni materiale per substrati presenta da una propria Curva di ritenzione idrica.

Fino a -30 kPa di potenziale idrico, le piante non sono influenzate dalla tensione con cui l'acqua è trattenuta dal substrato, ma dal contenuto idrico. Nel caso dei substrati,i valori di variazione della tensione per il quale si costruisce la curva è ancora più stretto,fra -1 e –10 kPa.

Dalla Curva di ritenzione si possono ricavare alcuni parametri,analoghi a quelli per l’irrigazione in pieno campo,che descrivono le proprietà idriche di un substrato.

- Ritenzione idrica a -1kPa

- Capacità per l’aria CA=(Porosità)-(Ritenzione idrica a -1kPa)

- Acqua facilmente disponibile AFD= (Ritenzione idrica a -1kPa) – (Ritenzione idrica a -5kPa)

- Acqua disponibile AD=(Ritenzione idrica a -1kPa) – (Ritenzione idrica a -10kPa)

- Acqua di riserva AR=(Ritenzione idrica a -5kPa) – (Ritenzione idrica a -10kPa)

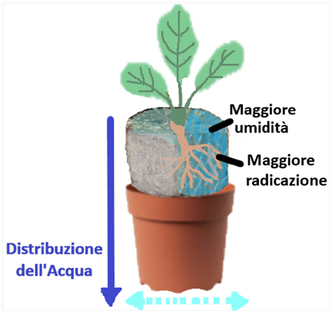

Il contenuto idrico all’altezza H, equivalente ad un valore del potenziale pari a -H, si ricava dalla Curva di ritenzione del substrato nel vaso. A partire dal fondo del vaso,per ogni spessore di substrato ad altezza crescente corrisponde un’ umidità gradualmente decrescente e di valore a quello che si legge sulla curva di ritenzione per l' altezza (tensione) considerata.

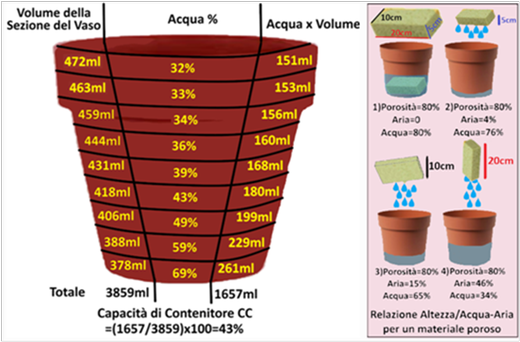

Per calcolare la capacità idrica del contenitore, si deve supporre di suddividere il vaso in porzioni orizzontali di 2 cm di altezza, calcolare il volume di ogni sezione e moltiplicarlo per il contenuto volumetrico di acqua corrispondente all' altezza dal fondo del contenitore.

Per calcolare la capacità idrica del contenitore, si deve supporre di suddividere il vaso in porzioni orizzontali di 2 cm di altezza, calcolare il volume di ogni sezione e moltiplicarlo per il contenuto volumetrico di acqua corrispondente all' altezza dal fondo del contenitore.Per qualsiasi substrato, minore è l’altezza del contenitore,maggiore è il rapporto acqua/aria ed è quindi l’altezza del contenitore che incide sulla ripartizione fra aria/acqua dopo l’irrigazione.Se si considera un mezzo poroso come una spugna di dimensioni 5 x 10 x 20 cm (Volume=1000cm3= 1000ml=1L),porosità dell’ 80%del suo volume, essa può contenere 800ml di acqua e nulla di aria, quando è completamente immersa. Se la si solleva di piatto fuori dall’acqua(H = 5 cm), essa comincia a gocciolare e il volume occupato dall’acqua scende al 76%(= 760ml)mentre 40 ml (4%) restano vuoti e occupati dall’aria. Girando la spugna in verticale (H =10 cm), essa libera altra acqua, perché l’altezza della sommità della spugna rispetto al fondo è aumentata: l’acqua occupa il 65% del volume(650 ml), e l’aria il 15%(150 ml). Se si posiziona la spugna a coltello (H = 20 cm),essa riprende a gocciolare e porta il proprio contenuto idrico al 34%(340 ml), lasciando vuoto il 46% del volume totale(460 ml).

A parità di volume e di porosità, il rapporto volumetrico aria/acqua in un mezzo poroso aumenta quindi con l’altezza del sistema. Questo significa che coltivare piantine in contenitori alveolari,soprattutto se bassi,può causare asfissia radicale.

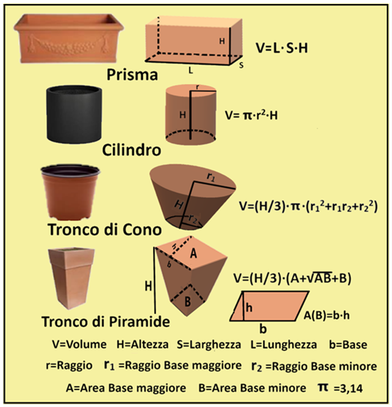

Anche la forma del contenitore ha importanza. A parità di altezza del contenitore, essa influisce sul volume di substrato contenuto e quindi sul volume di acqua a disposizione della pianta.

Anche la forma del contenitore ha importanza. A parità di altezza del contenitore, essa influisce sul volume di substrato contenuto e quindi sul volume di acqua a disposizione della pianta.Un vaso a tronco di cono contiene il 30% in più di substrato di uno a tronco di piramide avente lo stesso diametro di apertura e la stessa altezza, mentre i rapporti aria/acqua sono uguali.

Quando bagnati,il vaso piramidale contiene molta più acqua e la frequenza di irrigazione può essere meno frequente

Un altro fattore che influisce sui rapporti aria/acqua è la fase di preparazione del substrato.

- I vasi e i contenitori alveolari devono essere riempiti senza

compattazione evitando di pressare il substrato dentro il contenitore. La compattazione può dimezzare la Capacità d’Aria e diminuire anche l’Acqua facilmente disponibile.

- Prima di riempire i contenitori,il substrato deve avere una adeguata umidità.

Quando si bagnano i substrati nuovi essi tendono a rigonfiare,in particolare nei contenitori alveolari.Per i substrati a base di torba e per i vasi si utilizza un rapporto in peso di 1:1 acqua/substrato secco;per i contenitori alveolari il rapporto è pari a 2:1.

Quando si bagnano i substrati nuovi essi tendono a rigonfiare,in particolare nei contenitori alveolari.Per i substrati a base di torba e per i vasi si utilizza un rapporto in peso di 1:1 acqua/substrato secco;per i contenitori alveolari il rapporto è pari a 2:1.Per calcolare il quantitativo d’acqua da aggiungere per ottenere una

determinata umidità si ammetta,per es. di disporre di 30Kg di substrato che si  vuole portare ad un grado di umidità del 50%. Si pesa un campione di 1Kg di substrato e lo si pone a seccare in stufa fino a massa costante,per es. 0,8Kg.

vuole portare ad un grado di umidità del 50%. Si pesa un campione di 1Kg di substrato e lo si pone a seccare in stufa fino a massa costante,per es. 0,8Kg.

vuole portare ad un grado di umidità del 50%. Si pesa un campione di 1Kg di substrato e lo si pone a seccare in stufa fino a massa costante,per es. 0,8Kg.

vuole portare ad un grado di umidità del 50%. Si pesa un campione di 1Kg di substrato e lo si pone a seccare in stufa fino a massa costante,per es. 0,8Kg.L’Umidità iniziale è pari a: U=(peso del campione–peso del campione dopo essiccamento)/(peso del campione*100)=(1-0,8) /(1*100) =20%

Acqua da aggiungere=peso substrato a disposizione*[peso del campione dopo essiccamento/(peso del campione – Umidità voluta/100)- peso del campione]=30*[0,8/(1–50/100)-1]=18Kg

- Prima di utilizzare il substrato,umidificarlo,miscelarlo e lasciarlo riposare per 2 ore e infine inserirlo nei contenitori.

In base ai parametri idrici i substrati si possono classificare come:

-di Tipo I (per es. Torba bionda):presentano Porosità>85%, Capacità per l’Aria>20%,Acqua disponibile >25% e Acqua di Riserva=10%. Dal punto di vista idrico sono i substrati migliori.

-di Tipo II (per es. Torba bruna e nera):presentano Porosità variabile, Capacità per l’Aria<20%,Acqua disponibile<20% e Acqua di Riserva=3-4%.

Dal punto di vista idrico occorre evitare l’asfissia radicale.

Dal punto di vista idrico occorre evitare l’asfissia radicale.-di Tipo III (per es. Perlite,Pomice,Argilla espansa,Corteccia):presentano Capacità per l’Aria>30%,Acqua disponibile<20% e Acqua di Riserva=5%.Dal punto di vista idrico occorrono irrigazioni frequenti ma di poca quantità.

-di Tipo IV (per es. Lana di Roccia):presentano Capacità per l’Aria discreta,Acqua disponibile elevata e Acqua di Riserva nulla. Dal punto di vista idrico occorrono irrigazioni molto abbondanti.

Per ottenere una buona aerazione e disponibilità di acqua per le piante, in particolare per contenitori di piccole dimensioni, occorre bagnare poco ma frequentemente.

Per ottenere una buona aerazione e disponibilità di acqua per le piante, in particolare per contenitori di piccole dimensioni, occorre bagnare poco ma frequentemente.Per stabilire quanta acqua fornire si determina il peso del contenitore portato alla Capacità di Contenitore e il peso al momento dell’irrigazione. Dalla differenza si ottiene il peso(e quindi il volume) di acqua da fornire. Non tutta l’acqua fornita viene però assorbita dal substrato, per es. a causa del fatto che i substrati torbosi se troppo secchi diventano idrorepellenti.

Con il tempo, i substrati modificano le proprietà fisico-chimiche con compattamento,perdita del materiale, diminuzione della capacità dell’aria,aumento del pH e della salinità. I materiali fibrosi mantengono meglio le loro proprietà e il solo intervento correttivo per contrastare le modificazioni è la rinvasatura.

Proprietà di un Substrato ideale – Difficilmente un substrato presenta tutti i requisiti ottimali e di conseguenza molto spesso occorre mescolare materiali diversi. I requisiti di un substrato ideale sono rappresentati da:

- capacità di ritenzione idrica in grado di fornire livelli di umidità costanti e ottimali per le colture, senza dover ricorrere a irrigazioni troppo frequenti e contemporaneamente evitare fenomeni di asfissia radicale. La ritenzione idrica aumenta con il diminuire dello spessore del substrato e quindi con il diminuire della profondità dei contenitori. In contenitori poco profondi,come i vasetti alveolari,occorre aggiungere materiale drenante al substrato come perlite,polistirolo,sabbia grossolana e l’argilla espansa.

-struttura con una porosità di almeno il 75% e stabile nel tempo, resistente al compattamento,ai fenomeni di idrorepellenza e al restringimento per disidratazione(non più del 30%).Per aumentare la porosità si possono utilizzare perlite,polistirolo,sabbia grossolana e l’argilla espansa.

-densità apparente pari a 100-500 Kg/m3 in modo da garantire l’ancoraggio della pianta nel vaso.

-Capacità di Scambio Cationico non elevata,che assume invece valori non adeguati in substrati troppo ricchi di Sostanza organica.Un buon comromesso si ottiene con l'aggiunta di Argilla.

-pH neutro o sub-acido.La torba bionda si utilizza per aumentare l'acidità.

-buon potere tampone in modo da resistere a variazioni di pH dovute ad irrigazione con acqua calcarea.

-scarso contenuto di sostanze nutritive,eventualmente da somministrare in base alle esigenze colturali.

-buon Potere isolante dal riscaldamento,tipico di substrati organici e con buona ritenzione idrica.

-bassa conducibilità elettrica per poca presenza di ioni,in particolare cloro e sodio.

-assenza di funghi,batteri,insetti patogeni per le piante e semi di infestanti.

Correttivi

Si utilizzano per modificare il pH del suolo tenendo presente che per le orticole il valore ottimale è quello neutro o sub-acido.Il loro effetto in genere non è molto efficace,a meno che non si utilizzino in grande quantità,a causa del forte potere tampone del terreno che si oppone alle variazioni di pH.

Correttivi dei Terreni acidi - L'eccessiva acidità del suolo comporta un’attività ridotta dei microorganismi, azione tossica sulle piante, scarsezza di azoto,blocco degli elementi nutritivi e della mineralizzazione.

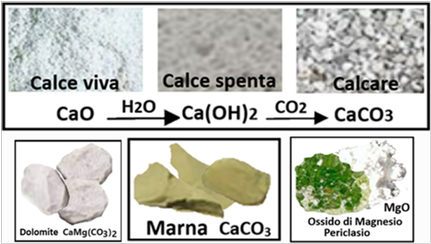

Correttivi dei Terreni acidi - L'eccessiva acidità del suolo comporta un’attività ridotta dei microorganismi, azione tossica sulle piante, scarsezza di azoto,blocco degli elementi nutritivi e della mineralizzazione.L’acidità del suolo si corregge tramite aggiunta di Calce spenta (Idrossido di Calcio) ,Calcare (Carbonato di Calcio o Dolomite) o Calce viva,quest'ultima da manipolare con attenzione.Il processo si chiama calcitazione e non va mai eseguito contemporaneamente alla distribuzione del letame poiché si svilupperebbero composti ammoniacali dannosi.La calcitazione si effettua anche per rendere più sciolti i terreni argillosi.

Più raramente si utilizza la Marna,una roccia costituita da materiale calcareo ed argilloso oppure l'Ossido di Magnesio e il Periclasio che,oltre a basificare leggermente il suolo,apportano anche Magnesio.

Più raramente si utilizza la Marna,una roccia costituita da materiale calcareo ed argilloso oppure l'Ossido di Magnesio e il Periclasio che,oltre a basificare leggermente il suolo,apportano anche Magnesio.Il Maërl è una materiale costituito da detriti di alghe calcaree mescolate a sabbia e detriti di conchiglie.Oltre a correggere pH troppo acido,apporta magnesio,ferro e microelementi.

In alternativa si possono utilizzare concimi a reazione alcalina come Cenere,Farina d’ossa,Potassio carbonato,Calciocianamide,ecc.

Correttivi dei Terreni alcalini -L’alcalinità è tipica dei terreni calcarei oppure di terreni con elevata salinità.Al di sopra di un valore di pH pari a 8,5,l’alcalinità eccessiva è tipica dei terreni sodici.

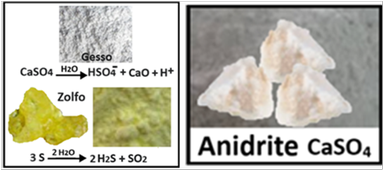

Correttivi dei Terreni alcalini -L’alcalinità è tipica dei terreni calcarei oppure di terreni con elevata salinità.Al di sopra di un valore di pH pari a 8,5,l’alcalinità eccessiva è tipica dei terreni sodici.I terreni alcalini si possono correggere tramite Gesso agricolo (Solfato di Calcio)o Zolfo. Più raramente si utilizza Anidrite,un minerale di Solfato di calcio anidro.

In alternativa si possono utilizzare concimi a reazione acida come il Solfato ammonico o ammendanti come la Torba.

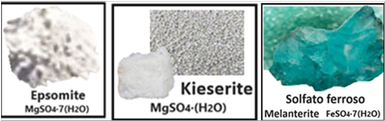

Minerali come l'Epsomite e la Kieserite,oltre ad acidificare leggermente il suolo,apportano anche Magnesio.La Melanterite, minerale di Ferro solfato,apporta Ferro,così come la Pirite,minerale di Solfuro di Ferro.

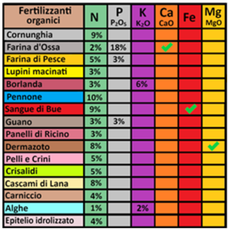

Minerali come l'Epsomite e la Kieserite,oltre ad acidificare leggermente il suolo,apportano anche Magnesio.La Melanterite, minerale di Ferro solfato,apporta Ferro,così come la Pirite,minerale di Solfuro di Ferro.Fertilizzanti organici

Cornunghia – Costituita da corna e unghie dei bovini macellati. Apporta Azoto.Il titolo è generalmente al 12% in N e 2% in P2O5.

Cornunghia – Costituita da corna e unghie dei bovini macellati. Apporta Azoto.Il titolo è generalmente al 12% in N e 2% in P2O5.

Farina d’Ossa - Costituita da ossa polverizzate di animali macellati. Apporta Fosforo e soprattutto Calcio. Ha pH tendenzialmente alcalino.

Farina di Pesce - Costituita da scarti di pesce,disidratati e macinati. Apporta Azoto e Fosforo ed ha un cattivo odore.Il titolo è generalmente al 20% in N e 4% in P2O5.

Lupini macinati - Costituita da semi di Lupino tritati. Apporta Azoto ed hanno un pH tendenzialmente acido. Si interrano leggermente.Il titolo è generalmente al 5% in N.

Borlanda – Liquida o in polvere,è costituita dagli scarti di lavorazione delle Barbabietole da zucchero. Apporta Potassio e Microelementi.

Pennone – Costituito da penne e piume di pollame. Inodore e apporta Azoto.Il titolo è generalmente al 11% in N.

Sangue di bue - Liquido o in polvere,è costituito da sangue di bovini macellati. Apporta Azoto e Ferro ed è quindi utili anche per contrastare la Clorosi ferrica.Il titolo è generalmente al 12% in N, 2% in P2O5 e 1% in K2O.

Guano - Costituito dalle deiezioni di uccelli marini o dei pipistrelli (bat-guano). Apporta Fosforo e Azoto.Il titolo è generalmente al 12% in N, 11% in P2O5 e 2,5% in K2O.

Panelli di Ricino - Costituito dai “gusci” dei semi di Ricino dopo averne ricavato l’olio. Apportano Azoto e sono da utilizzare con precauzione in presenza di bambini poiché potrebbero contenere tracce di Ricina,un alcaloide estremamente tossico. Sono utilizzati anche come repellenti per talpe,topi e insetti terricoli.Il titolo è generalmente al 5% in N, 2% in P2O5 e 1% in K2O.

Dermazoto - Costituito da cuoio torrefatto. Apporta Azoto,Ferro e Magnesio.

Pelli e crini – Costituite dai residui di lavorazione delle pelli. Apporta Azoto.

Pelli e crini – Costituite dai residui di lavorazione delle pelli. Apporta Azoto.

Crisalidi - Rappresentate da Crisalidi di baco da seta sgrassate.Apporta Azoto.

Cascami di Lana - Costituiti dai residui di lavorazione della lana.Apporta Azoto.

Carniccio - Costituito da residui della lavorazione della carne,eventualmente disseccati e macinati.

Fertilizzanti a base di Alghe – Apporta Azoto e Microelementi.

Epitelio animale idrolizzato – E’ un prodotto azotato ricco di proteine e amminoacidi. Utilizzato in fertirrigazione.

Fondi di Caffè – contengono 2% di N, 0,4% di P2O5 e 0,7% di K2O. Tende ad acidificare il terreno.

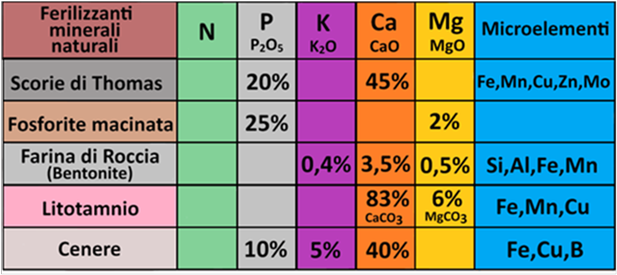

Fertilizzanti inorganici (minerali) naturali

Scorie di Thomas – Derivano dai processi di lavorazione dell’acciaio. Apportano Fosforo,Calcio,Magnesio e Microelementi come Ferro,Manganese,Rame,Zinco e Molibdeno. Poiché il processo di lavorazione dell’acciaio è mutato nel tempo,le scorie di Thomas sono diventate di difficile reperibilità. Hanno un pH tendenzialmente alcalino.

Scorie di Thomas – Derivano dai processi di lavorazione dell’acciaio. Apportano Fosforo,Calcio,Magnesio e Microelementi come Ferro,Manganese,Rame,Zinco e Molibdeno. Poiché il processo di lavorazione dell’acciaio è mutato nel tempo,le scorie di Thomas sono diventate di difficile reperibilità. Hanno un pH tendenzialmente alcalino.

Fosforite macinata - Deriva dalla macinazione fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali,fosfato tricalcico e carbonato di calcio

Farina di Roccia – Costituita da rocce finemente macinate,in genere Fosforite,Bentonite e Argilla. Apporta Calcio,Potassio e Magnesio. Utilizzata anche come antiparassitario,distribuita sulle foglie delle colture appena bagnate.

Litotamnio – Deriva dalla macinazione di un’alga rossa. Apporta Magnesio,Microelementi e soprattutto Calcio. Ha pH tendenzialmente alcalino. Utilizzato anche come antiparassitario,distribuito sulle foglie delle colture appena bagnate.

Cenere di Legna – Deve provenire da legna non trattata con vernici,collanti,ecc. Quella derivata da pellet non è idonea poiché può contenere sostanze nocive. Apporta Fosforo,Potassio e Microelementi. Deve essere utilizzata con parsimonia tendendo ad alcalinizzare il terreno.Il titolo è generalmente al 1,5% in P2O5 e 5% in K2O.

Salino potassico - E' un sottoprodotto degli zuccherifici con titolo al 34-45% K2O.

Gusci d'uova – contengono 1,2% di N,0,4% di P2O5 e 0,1% di K2O,ma soprattutto contengono carbonato di calcio.

Preparati microbiologici

Nitragine - preparato liquido o in polvere a base di microorganismi naturali (batteri come Bradyrhizobium japonicum). I microorganismi cosparsi sul terreno entrano in simbiosi con radici delle leguminose fissando l'azoto nell'aria e migliorando quindi la nutrizione azotata delle colture.

Rizotorfina - preparato a base di Rizobatteri (Rhizobium cicer,Rhizobium leguminosarum,ecc.)che,come Nitragine,entrano in simbiosi con radici delle leguminose fissando l'azoto atmosferico.

Fosfobatteri (Megaterium var. phosphaticum) – Batteri che producono enzimi e acidi organici che incrementano la solubilizzazione dei fosfati migliorando la nutrizione fosfatica delle colture

Concimi chimici

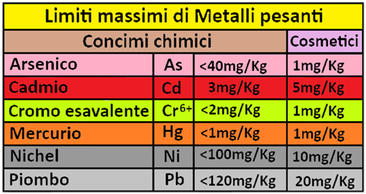

La diffidenza nei confronti della chimica non sempre è giustificabile,almeno per quanto riguarda i concimi.I concimi chimici possono presentare un impatto negativo sull’ambiente a causa del loro dilavamento nelle acque con conseguente inquinamento e a causa del fatto che i terreni rischiano un aumento della salinità ed un impoverimento di sostanza organica diventando paradossalmente meno fertili nel tempo. Si tratta quindi di un problema ecologico-ambientale e non di salute.

Un fattore che crea inquietudine nei riguardi dei concimi chimici è l’eventuale presenza in essi di sostanze come i metalli pesanti,in questo caso tossici per la salute. Ciononostante prime di essere immessi nel commercio,i concimi vengono analizzati e per legge le sostanze tossiche non devono superare determinati limiti. Tali limiti sono talmente bassi da essere molto spesso simili a quelli che riguardano addirittura i cosmetici,prodotti ad uso anche quotidiano e a contatto diretto con la pelle.

Un fattore che crea inquietudine nei riguardi dei concimi chimici è l’eventuale presenza in essi di sostanze come i metalli pesanti,in questo caso tossici per la salute. Ciononostante prime di essere immessi nel commercio,i concimi vengono analizzati e per legge le sostanze tossiche non devono superare determinati limiti. Tali limiti sono talmente bassi da essere molto spesso simili a quelli che riguardano addirittura i cosmetici,prodotti ad uso anche quotidiano e a contatto diretto con la pelle.L’adeguatezza dei concimi chimici si può descrivere con un esempio pratico: supponendo di voler apportare un quantitativo di Azoto pari a 150 Kg per un appezzamento di 20m2 coltivato a Pomodori occorrerebbero circa 60 Kg di letame bovino,quantità che deve essere aumentata considerando l’efficienza del letame.Inoltre non tutto l’Azoto in esso contenuto è subito disponibile. Utilizzando un concime chimico come il Nitrato d’ammonio è sufficiente distribuirne solo circa 1 Kg e l’Azoto da esso fornito è disponibile in tempi brevi.

Una corretta concimazione prevede un giusto equilibrio tra concimi organici e chimici distribuiti. Ciò è dimostrato dal fatto che anche in agricoltura biologica si utilizzano alcuni concimi chimici.

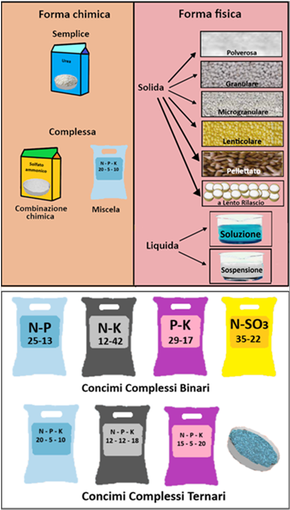

Formulazioni

I Concimi chimici vengono commercializzati in diverse formulazioni. Innanzitutto possono essere liquidi o solidi.Le forme liquide,soluzioni o sospensioni,contengono le sostanze nutritive disciolte in un solvente che è comunemente acqua. Sono in genere concimi a effetto immediato e trovano particolare impiego per i microelementi. Si diluiscono ulteriormente in determinati volumi d'acqua prima dell'uso.

Le forme solide possono presentarsi come polveri, normalmente da sciogliere in acqua,oppure come granuli di varie dimensioni e forma.Un caso particolare è rappresentato dai concimi granulari a lenta cessione.

Dal punto di vista chimico i concimi chimici possono essere:

Semplici - sono in grado di rilasciare un solo tipo di nutriente. Per es. l'Urea apporta solo Azoto.

Complessi in combinazione chimica - sono in grado di rilasciare più di un nutriente da un unico composto. Per es. il Nitrato di Potassio è un singolo composto che apporta sia Azoto sia Potassio.

Complessi in miscela - sono concimi costituiti da più composti,ognuno dei quali rilascia determinati nutrienti.E' il tipico caso dei concimi binari, ternari, ecc.

I concimi chimici si possono classificare anche in base alla velocità di rilascio dei nutrienti:

Concimi granulari convenzionali - in genere rilasciano le sostanze nutrienti in breve tempo obbligando a ripeterne la distribuzione una o più volte.

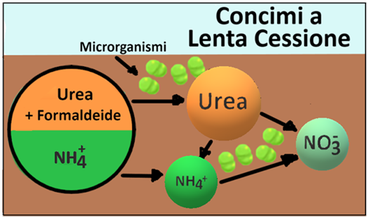

Concimi a Lenta cessione (SRF o CLC)- sono sostanze minerali che impiegano un tempo determinato a sciogliersi e a cedere i propri nutrienti,in base alla relativa insolubilità in acqua dei composti. La cessione dei nutrienti è influenzata da temperatura,acqua,pH del suolo e microrganismi.

In genere la lenta cessione riguarda l’Azoto mentre gli altri nutrienti

sono prontamente disponibili.L’esempio tipico è rappresentato dall’Urea-Formaldeide

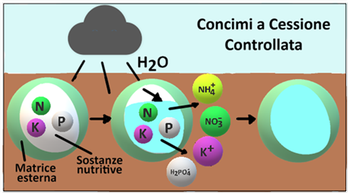

Concimi a Cessione controllata o programmata(CRF o CRC)- sono sostanze minerali rivestite o incapsulate con prodotti semipermeabili a lenta solubilità. La cessione dei nutrienti è influenzata solo da acqua e temperatura e la durata varia dai 3 ai 18 mesi. La cessione controllata riduce le perdite di azoto per lisciviazione,volatilizzazione e denitrificazione.

La matrice esterna,ossia la capsula,può essere costituita da zolfo,resine,cere o polimeri. Man mano che i granuli rilasciano il loro contenuto si riempiono d'acqua e rimane solo il rivestimento biodegradabile.

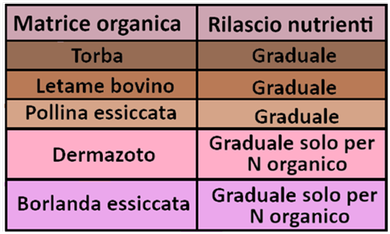

Un caso particolare di concimi complessi è rappresentato dai Concimi Organo-minerali. Sono prodotti ottenuti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici o composti.In altre parole, semplificando,in uno o più concimi organici humificati vengono aggiunti concimi chimici.I nutrienti minerali,essendo legati alla matrice organica vengono rilasciati gradualmente.

In base alla matrice organica utilizzata, i concimi organo-minerali hanno differente efficacia di

assimilazione degli elementi nutritivi.

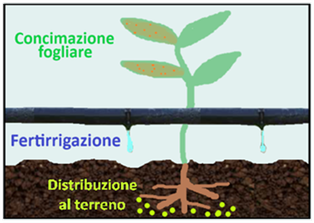

I concimi si possono anche classificare in base alla tecnica di somministrazione:

Concimi per distribuzione al terreno - sono in genere granulari e si distribuiscono in copertura, eventualmente leggermente interrati,o nella concimazione di fondo.

Concimi per fertirrigazione - possono essere solidi o liquidi,da disciogliere nell'acqua utilizzata nell'irrigazione.

Concimi per applicazione fogliare - possono essere solidi o più spesso liquidi,da disciogliere in acqua e da nebulizzare sulle foglie. In genere apportano microelementi e a volte anche anticrittogamici.

I Chelati

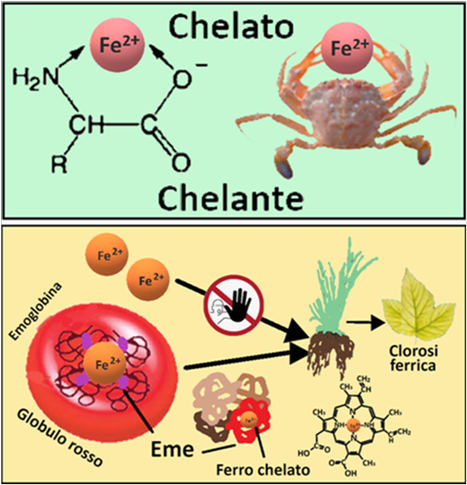

Alcuni microelementi,in particolare il Ferro,pur essendo presenti in quantità più che sufficiente nel suolo,vengono spesso trattenuti dal terreno o precipitati come composti insolubili. La conseguenza è una scarsa disponibilità di tali elementi per le colture.

Alcuni microelementi,in particolare il Ferro,pur essendo presenti in quantità più che sufficiente nel suolo,vengono spesso trattenuti dal terreno o precipitati come composti insolubili. La conseguenza è una scarsa disponibilità di tali elementi per le colture.I chelanti o complessanti o sequestranti sono sostanze in grado di formare legami con ioni metallici e che,come le chele di un granchio, avvolgono lo ione isolandolo dall’ambiente esterno ed impedendo che venga reso indisponibile.

Chelato o Complesso è il composto che si crea tra lo ione e il chelante.

Nel caso del Ferro,i Chelanti assumono una notevole importanza anche per scongiurare una fitopatologia nota come Clorosi ferrica che ingiallisce le foglie e causa crescita stentata per mancanza di clorofilla.Un chelante naturale è il gruppo Eme dell'emoglobina che lega il Ferro ed è pertanto per tale motivo che il Sangue di bue rappresenta un concime che apporta una buoba dose di Ferro.

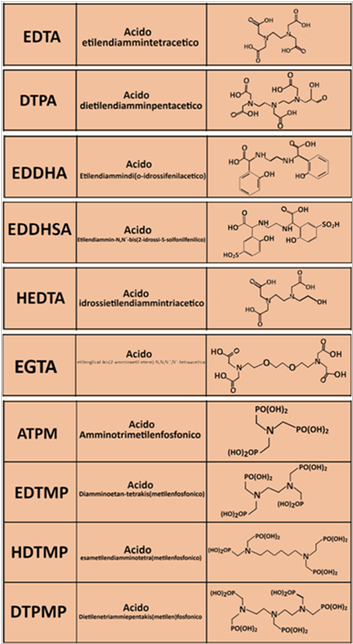

Numerosi sono gli agenti chelanti,che avendo un nome chimico difficoltoso,vengono denominati tramite sigle.Vengono anche classificati in base alla loro formula di struttura,ma più semplicemente si possono distinguere:

Chelanti sintetici:

EDTA – utilizzabile per via fogliare,in particolare come chelante per Fe,Cu e Zn.Il sale bisodico dell’acido etilendiamminotetracetico (EDTA bisodico) è il complessante più noto ed utilizzato, ed anche il più efficiente.

EDTA – utilizzabile per via fogliare,in particolare come chelante per Fe,Cu e Zn.Il sale bisodico dell’acido etilendiamminotetracetico (EDTA bisodico) è il complessante più noto ed utilizzato, ed anche il più efficiente.DTPA – utilizzabile per via fogliare.

EDDHA – utilizzabile in terreni calcarei e per via radicale come chelante per Fe,Cu e Zn.

EDDHSA - utilizzabile in terreni calcarei e per via radicale. Ha rapida velocità d’azione ed è più efficace dell’EDDHA nel complessare il Ferro.

HEDTA - efficacia simile all’EDTA. Particolarmente indicato per la stabilizzazione del Ferro a pH elevati.

EGTA - rispetto all'EDTA, ha una minore affinità per il magnesio, ma è più selettivo per gli ioni calcio

Fosfonati – oltre ad essere dei chelanti,sono anche potenti inibitori di fenomeni di precipitazione.

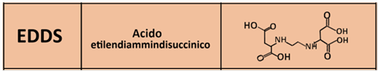

Chelanti biodegradabili:

EDDS – Prodotto dall’actinomicete Amycolatopis orientalis, danneggiando le barriere fisiche delle radici,penetra nella pianta complessato.L’EDDS viene velocemente degradato mentre il complesso si degrada più o meno velocemente a seconda del metallo chelato e precisamente i maggiormente degradabili sono i complessi EDDS-Ca2+, EDDS-Fe3+, EDDS-Al3+, EDDS-Mg2+, EDDS-Na+ e EDDS-Zn2+ mentre quelli meno degradabili sono i complessi EDDS- Cu2+ed EDDS-Co2+. La degradazione avviene entro 4-30 giorni.

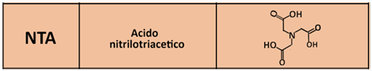

NTA – Rispetto ad altri chelanti è maggiormente efficace per lo Zinco. I complessi maggiormente degradabili sono NTA- Fe3+ ed NTA- Cu2+seguiti da NTA -Co2+,NTA- Fe3+,NTA -Zn2+,NTA -Al3+. La degradazione avviene entro 3-7 giorni.

CIT – E’ semplicemente il comune Acido citrico contenuto nei Limoni. E’ in grado di complessare anche Na+ e K+.

Da solo l’Acido Citrico non ha un elevato potere complessante, ma con l’aggiunta di basi si ottengono i relativi sali (citrati), che vengono utilizzati per la loro migliore efficacia.

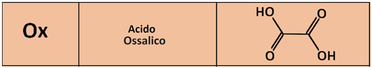

Ox – Si tratta di Acido ossalico,comunemente presente in molti vegetali. Si lega soprattutto con Fe3+, Mg2+ e Ca2+.

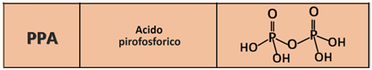

PPA – Si tratta di Acido pirofosforico che forma complessi con ioni monovalenti come Na+ e K+.

PPA – Si tratta di Acido pirofosforico che forma complessi con ioni monovalenti come Na+ e K+.

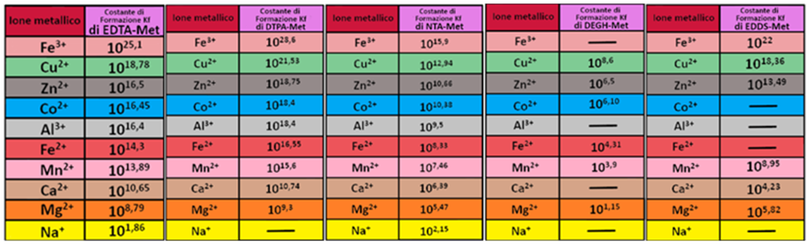

Nonostante la loro complessità chimica,molti agenti chelanti sino innocui a tal punto che vengono utilizzati in alimenti,cosmetici,farmaci,ecc. La capacità dei chelanti di formare chelati stabili viene definita tramite un parametro detto Costante di formazione Kf. Nel caso dell’EDTA,il chelante più utilizzato,il complesso più stabile è quello con il Ferro allo stato ferrico (Fe3+)seguito dal Rame allo stato rameico (Cu2+).

Ligninsolfonati - sono sostanze organiche derivanti dalla lignina, sottoprodotti della produzione della cellulosa.

Rispetto ad agenti chelanti,il Lignosolfonato viene riconosciuto dalla pianta come sostanza affine e viene assorbita e trasformata in nutrimento.

Non causano fitotossicità poiché il metallo viene reso meno «aggressivo» dalla lignina.

I lignosolfonati sono SOLUBILI e quindi, una volta sciolti non decantano.

L'azione chelante dell'acido ligninsolfonico e di altri derivati idrossilici e carbossilici della lignina, è particolarmente efficace nel sequestro degli ioni metallici, zinco in particolare. Per il loro effetto chelante, i ligninsolfonati vengono utilizzati anche in alcuni concimi fogliari.

I prodotti complessati con ligninsolfonati vengo rilasciati gradualmente e sono quindi disponibili per tutta la durata vegetatia.al contrario di altri chelanti che hanno effetto immediato ma poco duraturo. Forniscono anche piccole quantità di Carbonio e Zolfo.

Lignisolfonato d’ammonio (LSA),una molecola organica derivata dalla lignina capace di penetrare rapidamente attraverso la cuticola fogliare e veicolare i microelementi all’interno dei tessuti vegetali

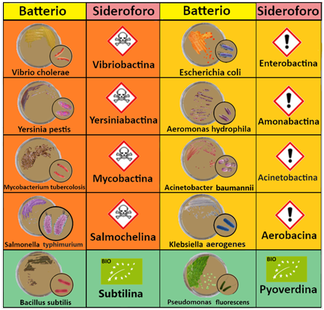

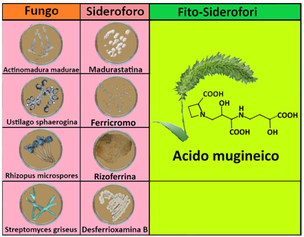

Siderofori - I Siderofori (“trasportatori di ferro”)sono molecole prodotte da microrganismi come batteri e funghi e da piante appartenenti alle graminacee in grado di chelare il Ferro rendendolo disponibile. La produzione dei Siderofori si manifesta in particolare in condizioni di carenza di Ferro e il potere chelante è pari a EDTA ed EDDHA. Oltre a facilitare l’assorbimento del ferro,i Siderofori hanno anche funzione protettrice nei confronti di agenti patogeni per le colture poiché si instaura una competizione per l’approvvigionamento dell’elemento indispensabile per il loro metabolismo. I microrganismi produttori di Siderofori sono purtroppo molto spesso appartenenti a specie patogene per l’uomo e di conseguenza non vengono utilizzati. Tuttavia è in fase di studio la possibilità di sintetizzare composti con analoghe proprietà.

Il sideroforo Pioverdina, prodotto da batteri Pseudomonas e il sideroforo Subtilina, prodotto da Bacillus subtilis sono gli unici che si possono trovare in commercio.

Oltre a Batteri e Funghi,anche le piante appartenenti alle Graminacee sopperiscono alla carenza di ferro producendo Fitosiderofori derivanti dall’Acido mugineico. Oltre al Ferro vengono chelati anche altri metalli e viene reso maggiormente disponibile il Fosforo.

Scelta di un Concime chimico

Nella scelta di un concime chimico occorre considerare diversi fattori,tutti descritti sulle etichette dei prodotti commerciali:

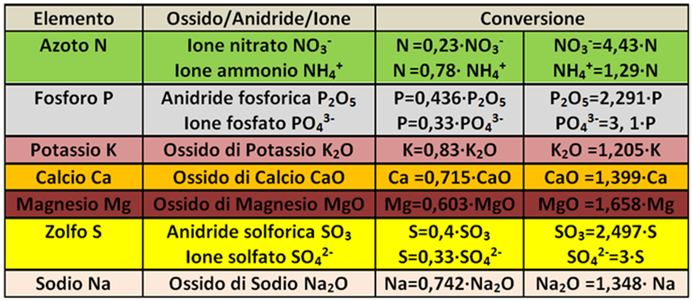

Titolo -La concentrazione degli elementi presenti in un concime viene espressa come Titolo percentuale. Usualmente il titolo è espresso da uno o più numeri a seconda dei nutrienti contenuti,Per esempio un concime con titolo 20-7-4 significa che contiene,in rigoroso ordine,il 20% di Azoto,il 7%di Fosforo (come P2O5) e il 4% di Potassio (come K2O).

Dal titolo è possibile ricavare la quantità di concime che occorre distribuire.Dovendo per es,distribuire 40Kg/ha di Azoto utilizzando Nitrato ammonico al 35% si ha:

(40·35)/100=14Kg/ha di Nitrato ammonico

Volendo distribuire lo stesso quantitativo di Azoto ma con un concime ternario 10-7-15 si ha:

Volendo distribuire lo stesso quantitativo di Azoto ma con un concime ternario 10-7-15 si ha:(40·10)/100=4Kg/ha di concime.

Con tale quantitativo si deve però considerare che si apporta anche Fosforo e Potassio: P2O5=4*(7/100)=0,28Kg/ha e

K2O=4*(15/100)=0,6Kg/ha

Formulazione - In base allo specifico utilizzo è preferibile considerare una forma piuttosto che un altra.Per esempio in fertirrigazione si utilizzano concimi liquidi o microcristallini.

Formulazione - In base allo specifico utilizzo è preferibile considerare una forma piuttosto che un altra.Per esempio in fertirrigazione si utilizzano concimi liquidi o microcristallini.Prontezza d'azione - In genere i concimi liquidi vengono assorbiti più rapidamente rispetto a quelli solidi distribuiti in copertura.Il Nitrato ammonico viene assorbito più rapidamente rispetto all'Urea perchè la seconda deve essere prima degradata.

Fito-tossicità- Deriva principalmente dal contenuto in cloro e sodio che deve essere il minore possibile. Ovviamente anche la somministrazione eccessiva di fertilizzante causa tossicità pe le colture.I concimi con titolo più elevato sono più puri.

Possibilità di miscelazione - Indica la compatibilità di miscelazione di un concime con altri e/o con fitosanitari.

Conducibilità elettrica EC - I fertilizzanti chimici sono normalmente piuttosto solubili e generando sostanze in forma ionica provocano un aumento più o meno significativo della salinità del suolo.Il valore della Conducibilità elettrica dei concimi è riportata in etichetta.

Costo - A parità di elementi nutritivi contenuti,alcuni concimi sono più costosi di altri.Presentano un costo maggiore i concimi binari e ternari,a lenta cessione,per fertirrigazione.Indicativamente una valutazione dei costi di altri concimi è riportata in tabella.

Sicurezza - Come osservato in precedenza i concimi chimici non presentano rischi per la salute.Tuttavia è preferibile non respirarne le polveri e ovviamente non ingerirli.

Stoccaggio - Alcuni concimi presentano problemi di stoccaggio soprattutto per tempi lunghi.In presenza di umidità possono infatti essere deliquescenti (si sciolgono) o formare masse compatte.I Nitrati invece sono potenzialmente esplosivi.In ogni caso conservare al riparo dalla luce,calore e fiamme libere.

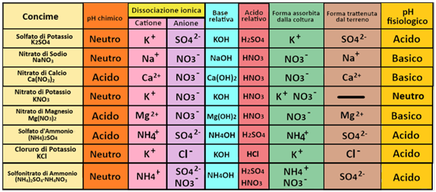

pH chimico e fisiologico - Disponibilità degli elementi

I concimi chimici, in quanto tali, sono sostanze che,disciolte nell'acqua di irrigazione o dalla pioggia,formano una soluzione che può avere pH acido,basico o neutro.

Questo pH è quello

propriamente chimico.

Tuttavia i nutrienti in forma

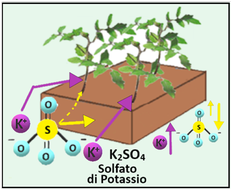

Tuttavia i nutrienti in formaionica che originano dalla dissociazione dei concimi vengono assorbiti dalle colture in quantità preferenziali diversa.Per esempio,il Nitrato di potassio K2SO4,che ha un pH neutro,si dissolve in acqua negli ioni K+ e SO42-.Le colture assorbono preferenzialmente lo ione K+ e di conseguenza nel terreno si concentrano gli ioni SO42-.Tali ioni sono i costituenti di H2SO4 che è un acido e quindi il terreno assume un pH tendenzialmente acido. Tutto questo dimostra l'importanza della scelta dei concimi opportuni e della loro quantità.

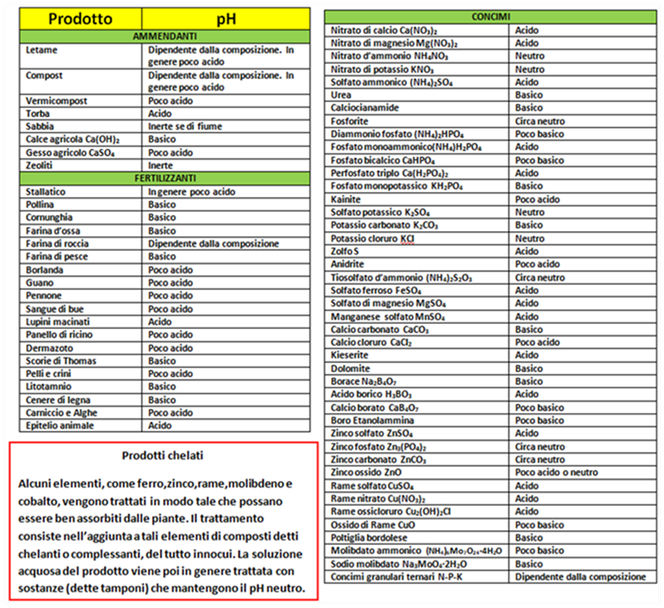

Un elenco dei valori del pH chimico dei fertilizzanti sia chimici sia naturali è elencato in tabella a fianco.

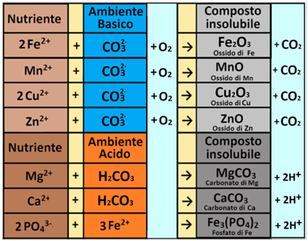

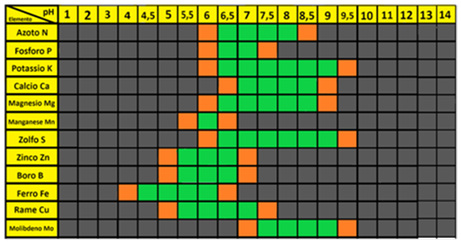

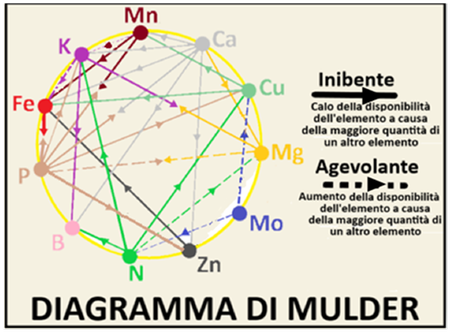

Disponibilità degli elementi in base al pH del terreno - il pH del suolo influenza anche la disponibilità e quindi l'assorbimento degli elementi nutritivi da parte delle colture. Per esempio un suolo alcalino è caratterizzato dalla presenza di ioni carbonato CO32- che combinandosi con i nutrienti in forma di cationi (e in ambiente non asfittico)danno luogo ai relativi ossidi che sono insolubili in acqua e che quindi non vengono assorbiti.Se invece il suolo presenta una reazione acida dovuta in particolare all'acido carbonico,si otterranno carbonati insolubili. Nel caso del fosforo,l'acidità del suolo crea una certa disponibilità di ferro che combinandosi con gli ioni fosfato originano composti insolubili.

Dalla tabella delle disponibilità si può osservare che il valore medio è 6,75 a dimostrazione che le orticole prediligono un terreno leggermente acido.

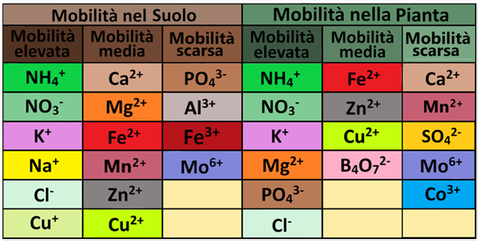

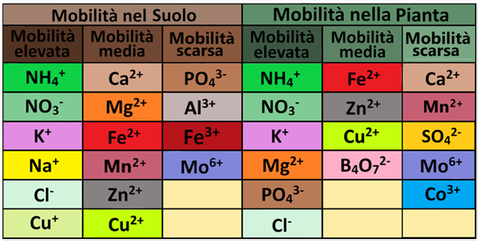

Dalla tabella delle disponibilità si può osservare che il valore medio è 6,75 a dimostrazione che le orticole prediligono un terreno leggermente acido.La disponibilità dei nutrienti dipende anche dalla loro mobilità. Tale proprietà è suddivisibile come mobilità nel suolo e come mobilità nella  pianta.La mobilità nel suolo dipende da un complesso equilibrio dipendente da diversi fattori,tra i quali anche la carica degli ioni.Ad essere più mobili sono gli ioni con una carica singola seguiti da quelli con due cariche e per ultimo da quelli con più di due.

pianta.La mobilità nel suolo dipende da un complesso equilibrio dipendente da diversi fattori,tra i quali anche la carica degli ioni.Ad essere più mobili sono gli ioni con una carica singola seguiti da quelli con due cariche e per ultimo da quelli con più di due.

pianta.La mobilità nel suolo dipende da un complesso equilibrio dipendente da diversi fattori,tra i quali anche la carica degli ioni.Ad essere più mobili sono gli ioni con una carica singola seguiti da quelli con due cariche e per ultimo da quelli con più di due.

pianta.La mobilità nel suolo dipende da un complesso equilibrio dipendente da diversi fattori,tra i quali anche la carica degli ioni.Ad essere più mobili sono gli ioni con una carica singola seguiti da quelli con due cariche e per ultimo da quelli con più di due.La mobilità all'interno della pianta dipende principalmente da fattori fisiologici e metabolici.Ad ogni modo i nutrienti tendono a migrare verso le foglie giovani e gli organi in accrescimento e sviluppo come fiori e frutti.Nella pianta si possono distinguere:

- Elementi nutritivi mobili: azoto e,in misura minore, fosforo, potassio e magnesio.Tali elementi sono in grado di spostarsi dove occorre e la pianta li trasferisce dalle foglie vecchie a quelle nuove.

-Elementi nutritivi poco mobili:

ferro,zinco,boro e rame.

-Elementi nutritivi immobili:zolfo,calcio,manganese, molibdeno e cobalto. Tali elementi non sono in grado di spostarsi.La carenza nutritiva compare sulle foglie giovani.