Il Piano di Irrigazione

MENU

L’IRRIGAZIONE DELL’ORTO

L’orto, soprattutto dopo la semina e trapianto, necessita di essere irrigato quotidianamente. Condizione necessaria

è quindi avere acqua disponibile in quantità.

L'irrigazione con l'acqua domestica proveniente dall'acquedotto, rappresenta il metodo più semplice ma anche quello meno consigliato. L'acqua domestica presenta disciolti quantità variabili di calcare e altri sali minerali e di agenti disinfettanti come il cloro. Inoltre incide sul costo della bolletta ed il suo utilizzo è quasi sempre vietato per l'irrigazione durante almeno i mesi estivi.

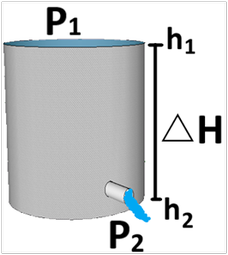

Le cisterne esterne sono decisamente più economiche e contengono acqua ad una temperatura simile a quella ambiente. Presentano però un inconveniente. Non è possibile utilizzarle tal quali ma solo immergendo una pompa per l'irrigazione. Senza il funzionamento di una pompa ed effettuando quindi una irrigazione per sola gravità,la cisterna dovrebbe essere collocata ad una altezza considerevole,proprio come avviene per gli acquedotti. Utilizzando una formula piuttosto approssimata, se si volesse ottenere una pressione in uscita di 3bar si avrebbe che:

Le cisterne esterne sono decisamente più economiche e contengono acqua ad una temperatura simile a quella ambiente. Presentano però un inconveniente. Non è possibile utilizzarle tal quali ma solo immergendo una pompa per l'irrigazione. Senza il funzionamento di una pompa ed effettuando quindi una irrigazione per sola gravità,la cisterna dovrebbe essere collocata ad una altezza considerevole,proprio come avviene per gli acquedotti. Utilizzando una formula piuttosto approssimata, se si volesse ottenere una pressione in uscita di 3bar si avrebbe che:ΔH = P2-500P1/9800 dove P=pressione in Pa;1Bar = 100000Pa;1atm = 101,3Pa

Considerando P1= 1 atm = 101,3Pa

ΔH = 300000-(500∙101,3)/9800= 25m di altezza per avere 3 bar in uscita!!.

Se la cisterna poggiasse direttamente a livello del terreno e fosse alta 1,5m, si avrebbe:

1,5 = P2-(500∙101,3)/9800 P2= 6,7bar !!

In definitiva,se si utilizza una cisterna esterna occorre una pompa ad immersione e se la pressione in uscita è troppo elevata (soprattutto per l'irrigazione a goccia), occorre un riduttore di pressione adeguato.

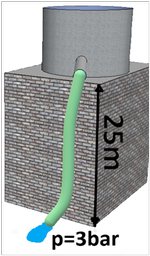

L'allestimento di una cisterna interrata che raccolga le acque piovane dalle grondaie è oggi il metodo più utilizzato. L'acqua piovana non è calcarea e non presenta sali minerali disciolti (al netto dell'inquinamento atmosferico eventuale). Gli aspetti negativi riguardano il costo della costruzione e la temperatura dell'acqua che è un pò fredda. La cisterna interrata prevede di essere comandata da una centralina e necessita di pompa a immersione,galleggiante, filtri e impianto elettrico professionale.

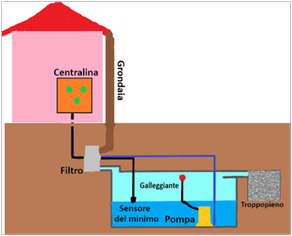

L’irrigazione manuale:se l’orto è di dimensioni davvero ridotte è sufficiente un innaffiatoio e l’acqua piovana può essere semplicemente raccolta in un bidone. Altrimenti è necessario un tubo di irrigazione sufficientemente lungo collegato alla cisterna dell’acqua e preferibilmente con agganciata una lancia all’imboccatura. Per i tubi di irrigazione esistono appositi svariati raccordi e se occorrono più tubi vi sono

L’irrigazione manuale:se l’orto è di dimensioni davvero ridotte è sufficiente un innaffiatoio e l’acqua piovana può essere semplicemente raccolta in un bidone. Altrimenti è necessario un tubo di irrigazione sufficientemente lungo collegato alla cisterna dell’acqua e preferibilmente con agganciata una lancia all’imboccatura. Per i tubi di irrigazione esistono appositi svariati raccordi e se occorrono più tubi vi sono distributori multivia. L’irrigazione si effettua alla sera o al mattino presto evitando di

bagnare le foglie ed irrigando alla base della pianta (ciò evita l’insorgere di malattie fungine). Per alcuni ortaggi, come aglio e cipolla, è preferibile irrigare per infiltrazione laterale: a fianco del filare coltivato si crea un solco dentro il quale si effettua l’irrigazione.

L’irrigazione programmata:considerato che irrigare quotidianamente un orto di discrete dimensioni e spesso ogni singola pianta è un’operazione faticosa, è opportuno allestire un impianto di irrigazione programmato. L’acqua può essere distribuita collegando il tubo di irrigazione ad irrigatori da posizionare a terra in modo che tutto l’orto riceva l’acqua. Se le prode presentano una intelaiatura ricoperta da

rete si può anche pensare di escogitare un metodo per far si che l’impianto sia sopraelevato.Ovviamente con questo tipo di impianto a pioggia le foglie vengono necessariamente bagnate. Le ore di irrigazione vengono programmate tramite una centralina a volte equipaggiata con una sonda che fa cessare l’irrigazione in caso di pioggia.

L'irrigazione per aspersione dall'alto (soprachioma) è simile all'irrigazione a pioggia,ma un pò meno efficace poichè si ha una diminuzione di pressione dipendente dall'altezza oltre che dalla lunghezza delle tubazioni.

L’irrigazione a goccia:è oggi un metodo ampiamente utilizzato. Richiede un po’ di esperienza nelmontaggio e nella giusta collocazione intorno agli ortaggi. Inoltre, le rotazioni annuali comportano una variazione dell’allestimento. Gli ugelli poi vanno periodicamente ripuliti da incrostazioni di terra e calcare. Hanno però il pregevole vantaggio di risparmiare preziosa acqua ed limitare la crescita di malerbe. Se si usa il telo pacciamante,l'impianto a goccia si colloca sotto di esso.

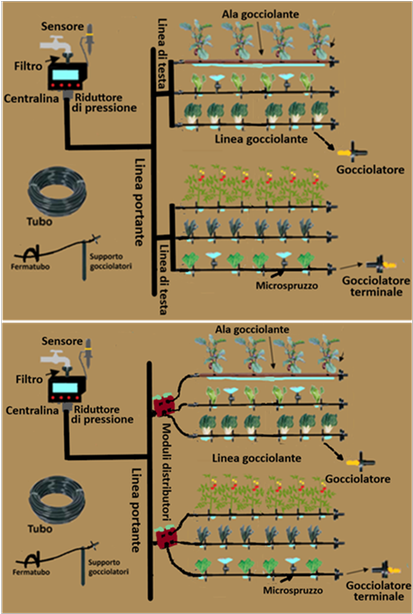

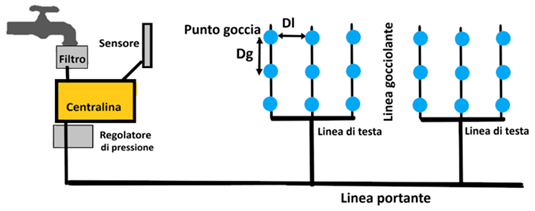

L'impianto è costituito in linea di massima innanzitutto da un

rubinetto a cui viene collegato in sequenza un filtro,una centralina di programmazione,un riduttore di pressione ed eventualmente un modulo distributore.il filtro serve per trattenere il calcare, la centralina, a una o più settori,permette l'irrigazione automatica ad orari e per tempi programmati, il riduttore di pressione regola il flusso d'acqua a 2,5 kg/cm2 e il modulo distributore per creare diverse vie di erogazione dell'acqua ognuna indipendente. Tutti questi elementi vanno collocati al riparo. Alla centralina si collega anche un sensore di pioggia che interrompe l'irrigazione in caso di pioggia(ovviamente il sensore va posizionato dove l'irrigazione non arriva).

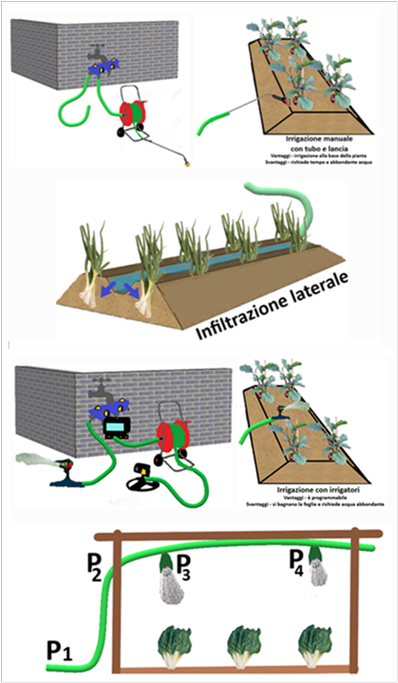

L'impianto vero e proprio è costituito da tubi di irrigazione particolari del diametro di 16mm,di cui la linea principale si definisce rete portante e viene collocata sul perimetro dell'orto. Da questa, tramite raccordi,si dipartono le condotte di testata intervallate ogni 3-4 metri da moduli distributori o raccordi a 4 vie. Le diramazioni delle condotte di testata si definiscono ali. Sui tubi delle ali,di diametro di 6mm,in prossimità delle piante, si collocano i gocciolatori (autocompensanti,autosifonanti e in grado di bagnare un'area di 20cm di diametro) e alle estremità finali un gocciolatore terminale che chiude la linea. Per piante con preciso sesto di impianto,come Pomodori,Melanzane,ecc. o per ortaggi a fitta coltivazione come Fagioli,Piselli,ecc. si possono anche utilizzare i tubi gocciolanti,di 16mm di diametro e con gocciolatori a distanza fissa. Per ortaggi da foglia seminati a spaglio o per tutti gli ortaggi appena seminati si possono utilizzare dei microspruzzi,collegati al modulo distributore con tubi da 6mm.Tutti i tubi vengono fissati al terreno con appositi fermatubi, mentre i gocciolatori vanno sostenuti ad una certa altezza dal terreno mediante appositi supporti.

L'impianto vero e proprio è costituito da tubi di irrigazione particolari del diametro di 16mm,di cui la linea principale si definisce rete portante e viene collocata sul perimetro dell'orto. Da questa, tramite raccordi,si dipartono le condotte di testata intervallate ogni 3-4 metri da moduli distributori o raccordi a 4 vie. Le diramazioni delle condotte di testata si definiscono ali. Sui tubi delle ali,di diametro di 6mm,in prossimità delle piante, si collocano i gocciolatori (autocompensanti,autosifonanti e in grado di bagnare un'area di 20cm di diametro) e alle estremità finali un gocciolatore terminale che chiude la linea. Per piante con preciso sesto di impianto,come Pomodori,Melanzane,ecc. o per ortaggi a fitta coltivazione come Fagioli,Piselli,ecc. si possono anche utilizzare i tubi gocciolanti,di 16mm di diametro e con gocciolatori a distanza fissa. Per ortaggi da foglia seminati a spaglio o per tutti gli ortaggi appena seminati si possono utilizzare dei microspruzzi,collegati al modulo distributore con tubi da 6mm.Tutti i tubi vengono fissati al terreno con appositi fermatubi, mentre i gocciolatori vanno sostenuti ad una certa altezza dal terreno mediante appositi supporti.Il più grande pregio dell'irrigazione a goccia risiede nella notevole diminuzione di spreco d'acqua. Ma rispetto all'irrigazione a pioggia ha anche il vantaggio di non dilavare i prodotti fitosanitari applicati sulle piante ed evitare stress termici dovuti ad acqua troppo fredda.

Il Piano di Irrigazione

Calcolo dei parametri idrogeologici

Per allestire un buon impianto di irrigazione occorre considerare una moltitudine di fattori dipendenti dalla natura del terreno,dalle colture,dai componenti dell'impianto, ecc. Per quanto si possa semplificare il procedimento e tralasciando le dimostrazioni,la gestione dell'irrigazione costringe a conoscere un pò di matematica e geometria. E' poi necessario conoscere alcune definizioni di idrogeologia e alcune conversioni di unità di misura.

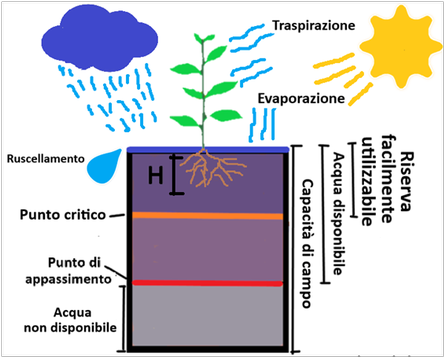

Si consideri il volume di terreno sul quale è coltivata,per semplicità,una sola pianta che presenta un apparato radicale di lunghezza H. Si definisce Capacità di campo CC, la quantità massima di acqua che il determinato volume di terreno può assorbire,oltre alla quale l'acqua in eccesso provoca dannosi ristagni e ruscellamenti. Una frazione della Capacità di campo costituisce l'Acqua disponibile AD che deve essere presente nel terreno per evitare che si giunga al Punto di appassimento PA in prossimità del quale la pianta deperisce. A sua volta l'Acqua disponibile presenta una frazione detta Riserva facilmente utilizzabile RFU, che è l'acqua che viene assorbita usualmente dalla pianta e che va ripristinata (tramite pioggia e/o irrigazione) per evitare che si raggiunga il Punto critico PC in prossimità del quale la pianta comincia a subire una carenza idrica.

Si consideri il volume di terreno sul quale è coltivata,per semplicità,una sola pianta che presenta un apparato radicale di lunghezza H. Si definisce Capacità di campo CC, la quantità massima di acqua che il determinato volume di terreno può assorbire,oltre alla quale l'acqua in eccesso provoca dannosi ristagni e ruscellamenti. Una frazione della Capacità di campo costituisce l'Acqua disponibile AD che deve essere presente nel terreno per evitare che si giunga al Punto di appassimento PA in prossimità del quale la pianta deperisce. A sua volta l'Acqua disponibile presenta una frazione detta Riserva facilmente utilizzabile RFU, che è l'acqua che viene assorbita usualmente dalla pianta e che va ripristinata (tramite pioggia e/o irrigazione) per evitare che si raggiunga il Punto critico PC in prossimità del quale la pianta comincia a subire una carenza idrica.Parte dell'acqua che viene fornita per ripristinare RFU viene persa per traspirazione delle foglie e per evaporazione dal terreno. L'insieme dei due fattori di perdita si definisce Evapo-traspirazione ETo e dipende dalle condizioni meteorologiche,come la temperatura, l'irradiazione solare,ecc. Dal momento che le piante presentano caratteristiche diverse l'una dall'altra, anche in relazione al periodo di crescita, si introduce un altro parametro specifico per la coltura detto Evapo-traspirazione colturale ETc.

Si può quindi definire un Bilancio idrico costituito dagli apporti (rappresentati dalla eventuale pioggia e da RFU residua) e dalla perdita d'acqua (rappresentata in prevalenza da ETc). Se gli apporti d'acqua ripristinano l'RFU non è necessario irrigare anche perchè si supererebbe la Capacità di campo con conseguente ruscellamento. Se le perdite di acqua sono superiori al fabbisogno idrico,occorre irrigare nelle giuste quantità per ripristinare RFU.

Per i calcoli idrogeologici è spesso necessario convertire determinate unità di misura.

Lunghezza

1m = 100cm = 1000mm (m=metro;cm=centimetro;mm=millimetro)

1cm = 0,01m = 10mm

1mm = 0,001m

Area A

1ha = 10000m2 (ha=ettaro)

Tempo t

minuto m = 60secondi (sec)

ora h = 60minuti = 3600sec

giorno g = 24 ore = 1440m = 86400sec

mese di 31 giorni = 744 h = 44640 m

NB: 1,23ore=1h + 0,23 ore=1h+(0,23 x 60)=1h13,8m=1h13m + 0,8m =1h13m+(0,8x60)= 1h13m48 sec

Portata Q

(1m3/t)=(1/10)mm/t (t=giorno,mese,ora,ecc).

Per es. 20m3/mese = 20/10 = 2mm/mese

1L/s=3,6m3/h

Pressione

1atm=1,013 bar=14,7 psi=760 mmHg=101,3 Pa

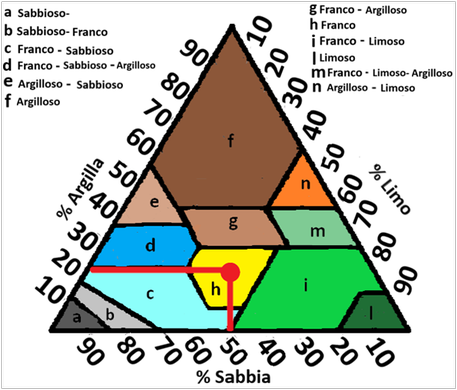

Si supponga di voler gestire l'irrigazione di un terreno di 300 m2 composto dal 50% di sabbia e 20% di argilla coltivato a Peperoni. Si ammetta anche,per semplicità, una totale assenza di pioggia.

Tessitura del terreno

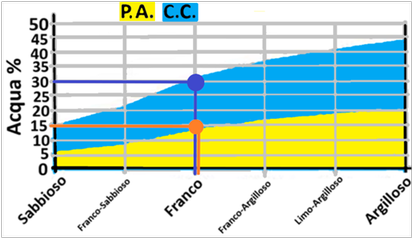

Tramite un grafico a triangolo è possibile ricavare la tessitura delterreno conoscendone la composizione percentuale. Se il terreno è composto da 20% di argilla e 50% di sabbia, esso è franco, ossia di medio impasto. Quando non si conoscono i valori percentuali,si considera il terreno come franco. Ad ogni modo,un territorio è caratterizzato di una certa tipologia di terreno.

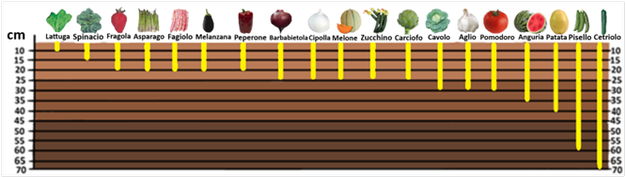

Profondità delle radici

Si considera un apparato radicale in pieno sviluppo. Per il Peperone H=20cm, cioè 0,2m. Ne deriva che il volume di terreno in esame è: Vt=A·H =300·0,20 = 60m3

Capacità di campo CC e Punto di appassimento PA

Per un terreno Franco CC=30% e PA=15%

Percentuale di acqua disponibile

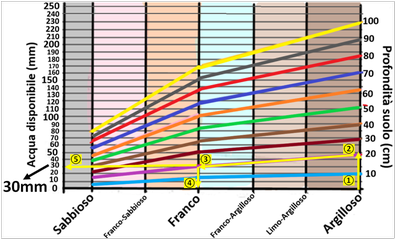

Per un terreno Franco e un apparato radicale di 20cm, AD=30mm

Punto critico PC

Utilizzando una formula:

PC=CC-PA = 30-15=15%

Riserva facilmente utilizzabile RFU

Utilizzando una formula:

RFU(%) = CC-PC = 30-15=15%

RFU in m3 = RFU · Vt = 15 x 60/100=9m3

Riepilogando:

Tessitura del terreno: Franco

Volume dell’appezzamento da irrigare Vt=60m3

CC=30% , PA=15% e PC=15%

RFU =9m3

Calcolo del volume irriguo e frequenza d'irrigazione

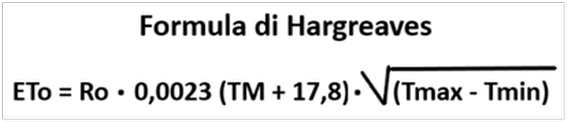

Per il calcolo occorre utilizzare alcune formule,in base ai dati meteorologici a disposizione. La più semplice è

ETo = Evapotraspirazione di riferimento mm/g

Ro = Radiazione solare mm/g

Tmax = Temperatura massima

Tmin = Temperatura minima

TM = Media delle temperature

Il fabbisogno irriguo dipende infatti dalla temperatura (nei mesi estivi occorre più acqua che nei mesi primaverili)e dal grado di insolazione Ro che varia con la latitudine. Tutto questo influisce sull'evaporazione dell'acqua e sulla traspirazione delle foglie.

Si supponga che la coltivazione di Peperoni si trovi in provincia di Livorno e che le temperature massima e minima registrate nel mese di Luglio siano rispettivamente di 30°C e 20°C.

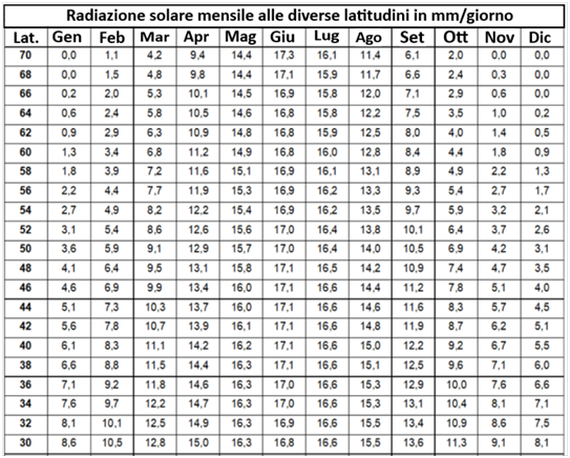

Livorno si trova a circa 43°N di latitudine. Dalla tabella si ricava che la radiazione solare a luglio per questa latitudine è 16,6mm/g

ET0= 16,6∙0,0023∙(25+17,8)∙√30-20 = 16,6∙0,0023∙42,8∙√10 =16,6∙0,0023∙42,8∙3,16 = 5,17mm/g

Poichè la traspirazione delle foglie dipende dal tipo di coltura,occorre calcolarne il valore di ETc (Evotraspirazione della coltura) = ETo ∙ Kc

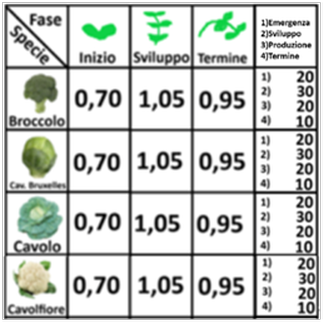

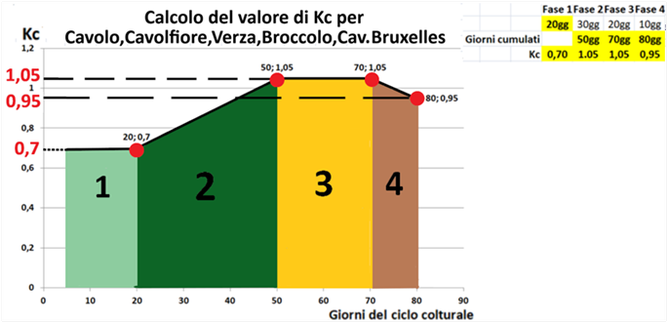

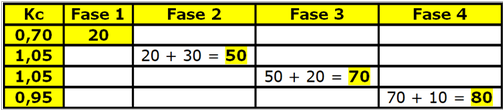

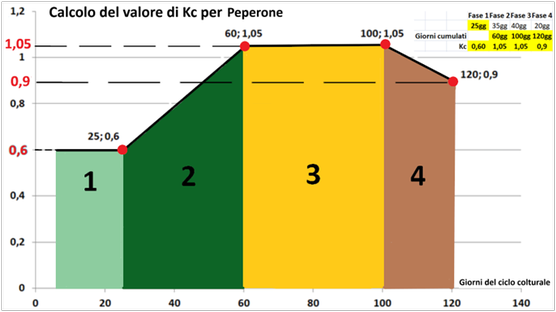

Alcuni valori di riferimento di Kc sono tabulati e da questi è possibile calcolarne i valori durante tutte le fasi fenologiche della coltura.

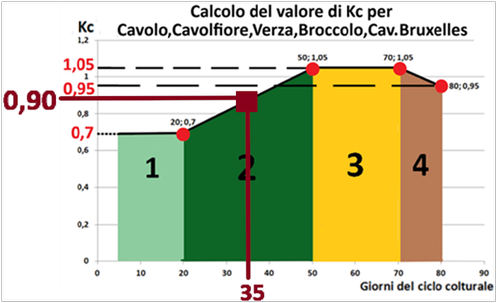

Su un grafico cartesiano con i valori di Kc sull'asse verticale e quello dei giorni cumulati sull'asse orizzontale,si segnano i tre valori di Kc tabulati e i corrispettivi valori dei giorni cumulati. Si tracciano quindi due linee orizzontali e due oblique come da esempio.

Kc = 0,70 dal giorno 0 al 20°- Linea orizzontale

Kc non tabulato dal 20°giorno al 50°- Linea obliqua

Kc = 1,05 dal 50°giorno al 70°- Linea orizzontale

Kc = 0,95 - Linea obliqua a partire dal punto precedente

Kc = 1,05 dal 50°giorno al 70°- Linea orizzontale

Kc = 0,95 - Linea obliqua a partire dal punto precedente

Al 35° giorno colturale si ricava Kc=0,90.

I valori di Kc e i grafici per altre orticole sono descritti nelle relative Schede colturali..

Nel mese di Luglio,che corrisponde alla fase 2 di sviluppo, si ha che per il Peperone Kc=1,05

Dai valori di ETo e Kc si ricava:

ETc = ET0 ∙ Kc = 5,17 x 1,05 = 5,43mm/giorno

5,43/24 = 0,23mm/h

5,43 x 31g = 168,3mm/mese = 1683m3/mese

Bilancio idrico :

Apporti : Pioggia + RFU = 0 + 9 = 9m3

Perdite : ETc =

1683m3/mese

Totale:

Apporti -Perdite = 9 -1683 = -1674m3/mese =167,4mm/mese = 5,4mm/g=0,23mm/h

Il segno - indica che nel mese di Luglio si perdono 1674m3 di acqua che andrebbero quindi teoricamente forniti.

Il Turno T rappresenta l'intervallo di tempo fra due irrigazioni successive che in questo caso è giornaliero:

Turno T = Acqua da fornire / ETc =1674/1683 = 0,99 = 1g

L'impianto e il calcolo della durata dell'irrigazione

Fino ad ora si è valutato che per irrigare 200m2 di terreno coltivato a Peperoni, occorrono, nel mese di luglio 1674 m3 teorici di acqua distribuiti ogni giorno nelle quantità opportune. Rimane da calcolare per quanto tempo occorre programmare l'impianto d'irrigazione.

Innanzitutto si calcola la Portata Q della fonte d'acqua,per es. quella che esce da un rubinetto. Si utilizza un grosso recipiente di volume noto e si contano i secondi per riempirlo:

Vrecipiente= 30L

Tempo t impiegato = 60 secondi

Q= 30/60=0,5L/s

Poichè Q è spesso espressa in m3/ora e 1L/s=3,6m3/h, si ha Q= 0,5∙3,6=1,8 m3/h

Calcolata Q,occorre conoscere la pressione di esercizio che in genere è di 3 bar,ma per essere certi si collega un manometro al rubinetto.

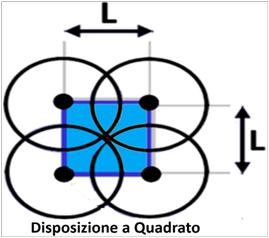

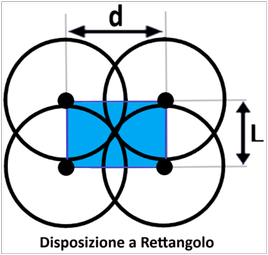

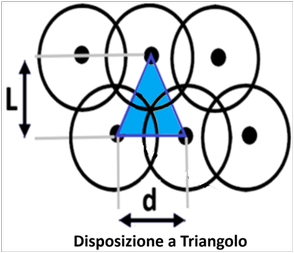

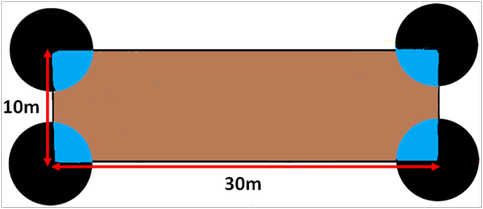

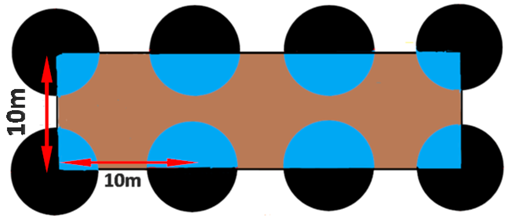

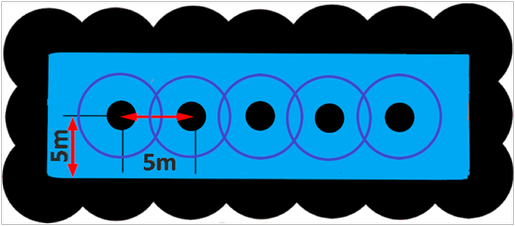

Per calcolare la durata d'irrigazione,è fondamentale riferirsi allo schema utilizzato nell'impianto di irrigazione.Occorre anche conoscere il valore della gittata (o raggio) dell'irrigatore leggibile sul libretto d'istruzioni (per es, 3,5m).I vari irrigatori si collocano ad una distanza massima pari alla gittata moltiplicata per 1,41 (3,5∙1,41= 4,935, cioè 5m)

Gli irrigatori possono essere posizionati secondo uno dei seguenti schemi:

Gli schemi più semplici sono quelli a quadrato e rettangolo.

Gli irrigatori si dispongono a partire dagli angoli dell'appezzamento,sul perimetro ed eventualmente al centro. Alla fine tutta l'area deve essere raggiunta dall'irrigazione.

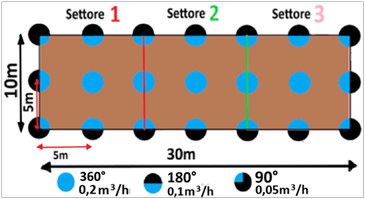

Seguendo lo schema si hanno:

4 irrigatori agli angoli aperti a 90°

4 irrigatori agli angoli aperti a 90°12 irrigatori perimetrali aperti a 180°

5 irrigatori centrali aperti totalmente a 360°

Ogni irrigatore è posto alla distanza di 5m e si supponga che un irrigatore acquistato abbia una portata (leggibile sulle istruzioni d'uso)di 0,2m3/h quando totalmente aperto a 360°.

Quelli aperti a 180° avranno portata di 0,2/2=0,1m3/h e quelli aperti a 90° avranno portata di 0,2/4=0,05m3/h. La regola è infatti che la portata degli irrigatori a 180° è 1/2 di quella dei 360° e quella degli irrigatori a 90° è 1/4 di quella dei 360°

Così facendo lo schema dell'impianto non è corretto perchè presenta una richiesta eccessiva di portata pari a

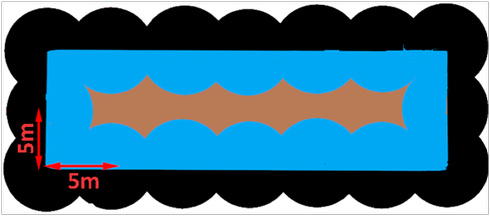

4∙0,05 +12∙0,1+5∙0,2=2,4 m3/h che è maggiore di quella che offre la fonte d'acqua, cioè 1,8 m3/h. Occorre quindi dividere l'appezzamento in 3 settori (2,4/3=0,8 m3/h che è minore di 1,8 m3 /h).

I tre settori presentano una struttura a quadrato e con i debiti calcoli si ottiene che il settore 1 e l'identico settore 3 hanno ciascuno una portata di 1m3/h e il settore 2 una portata di 0,4m3/h. Si tenga presente che nel calcolo del settore 2 si considerano solo i due irrigatori a 180° e un irrigatore a 360°

I tre settori presentano una struttura a quadrato e con i debiti calcoli si ottiene che il settore 1 e l'identico settore 3 hanno ciascuno una portata di 1m3/h e il settore 2 una portata di 0,4m3/h. Si tenga presente che nel calcolo del settore 2 si considerano solo i due irrigatori a 180° e un irrigatore a 360° poichè gli altri sono condivisi con i settori 1 e 3.

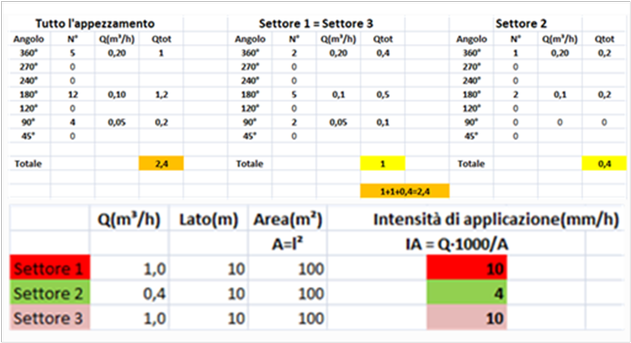

Per ogni settore si calcola l'Intensità di applicazione IA,ossia la quantità di acqua che viene erogata in funzione del tempo. L'Intensità di applicazione si ricava con la formula:

IA(mm/h)=Portata Q(m3/h)∙1000/Area del settore.

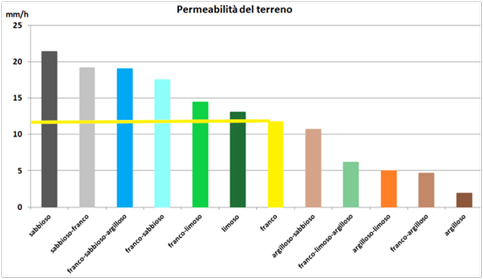

Per il settore 1 e 3 IA = 1∙1000/100=10mm/h e per il settore 2 IA=0,4∙1000/100=4mm/h

L'Intensità di applicazione deve essere minore della permeabilità del terreno per non creare ristagni. Per un terreno franco la permebilità è di circa 12 mm/h. Tutti e tre i settori hanno una IA minore di 12 e quindi i ristagni non si formano.

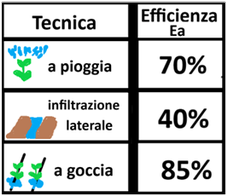

Ogni tecnica di irrigazione ha una specifica efficienza Ea, che non è mai del 100%. Per l'irrigazione a pioggia l'efficienza è del 70%. Si ottiene quindi che il fabbisogno idrico definitivo è dato da:

Ogni tecnica di irrigazione ha una specifica efficienza Ea, che non è mai del 100%. Per l'irrigazione a pioggia l'efficienza è del 70%. Si ottiene quindi che il fabbisogno idrico definitivo è dato da:Vi = (ETc/Ea)∙100 = (1683/70)∙100= 2404,3m3/mese

2404,3/31=77,6m3/g

77,6/10=7,76mm/g

7,76/24=0,32mm/h

7,76∙31=240,56mm/mese

E' possibile a questo punto definire la durata dell'irrigazione denominata Orario O.

O = Vi/IA

Il Volume irriguo totale per tutto l'appezzamento è di 0,32mm/h. Per ogni settore si ha:

0,32/3=0,11mm/h

O del settore 1 = 0,11/10= 0,011h = 0,66m = circa 40 sec

O del settore 2 = 0,11/4= 0,0275h = 1,65m = 1m4sec

O del settore 3 = 0,11/10=0,011h = 0,66m = circa 40 sec

In definitiva per irrigare l' appezzamento di 300 m2 coltivato a Peperoni nel mese di Luglio a Livorno occorre:

1)Impianto d'irrigazione - diviso in 3 settori

2)Irrigatori del settore 1 e 3 funzionanti per 40 secondi al giorno

3)Irrigatori del settore 2 funzionanti per 1 minuto e 4 secondi al giorno

4)Totale consumo d'acqua nel mese di Luglio = 2328,6m3/mese, cioè 240,56mm/mese.

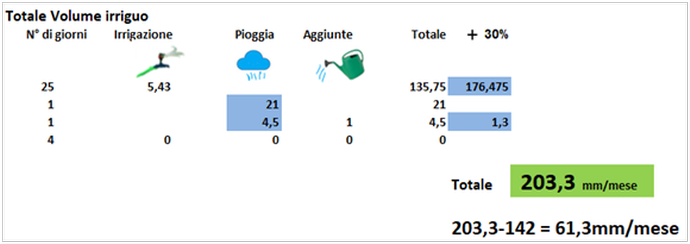

Si supponga ora che nel mese di Luglio si abbiano due precipitazioni di pioggia rispettivamente di 21mm (210m3) al giorno 12 e di 4,5mm (45m3) al giorno 17.

Nei giorni di pioggia,il sensore di umidità farà cessare l'irrigazione. Tuttavia occorre evidenziare,per es., che una pioggia inferiore ai 2mm/g viene considerata nulla.

Dai precedenti calcoli è noto che

ETc = 5,43mm/giorno= 1683m3/mese = 168,3mm/mese

RFU=9m3 = 0,9mm

A causa della pioggia il Bilancio idrico diventa:

Apporti : Pioggia + RFU = (21+4,5)+ 0,9 = 26,4mm

Perdite : ETc =168,3mm/mese

Totale: Apporti -Perdite = 26,4 -168,3 = - 142mm/mese

All'inizio del mese si ha una riserva facilmente disponibile di soli 0,9mm che si consuma subito (0,9/5,43=0,1 giorni). Occorre irrigare fin da subito.

Dal giorno 1 al giorno 11, in assenza di pioggia, gli irrigatori irrigheranno normalmente 5,43mm d'acqua in totale per tutto l'appezzamento.

Al giorno 12 è prevista pioggia di 21mm. Si ha che Pioggia/ETc al giorno = 21/5,43 = circa 4 giorni. Ciò significa che la pioggia di 21mm soddisfa il fabbisogno idrico per 4 giorni (escluso il giorno in cui piove).

Dal giorno 13 al giorno 16 non si irriga.

Al giorno 17 è prevista pioggia di 4,5mm. Si ha che la Pioggia è minore di ETc al giorno(4,5mm<5,43mm/g). Occorre quindi fornire,anche se piove, 5,43-4,5 = circa 1mm d'acqua.

Dal giorno 18 al giorno 31, in assenza di pioggia, gli irrigatori irrigheranno normalmente 5,43mm d'acqua in totale per tutto l'appezzamento.

Si può quindi redigere un calendario d'irrigazione per il mese di Luglio,che tenga possibilmente anche conto dell'efficienza dell'impianto. Se ne ricava un consumo mensile di 203,3 mm di acqua che soddisfa la richiesta di almeno 142mm. Poichè 203,3/31 = 6,6mm/g =0,27mm/h e 0,27/3=0,09mm/h il settore 1 e 3 verranno irrigati per O=0,09/10=0,009 ore, cioè 32 secondi e il settore 2 per O=0.09/4=0,023 ore, cioè 84 secondi al giorno.

Per il mese successivo (Agosto) occorre valutare che è presente una RFU residua di 61,3/31=2mm, una quantità trascurabile che comporta l'irrigazione fin dal primo giorno con lo stesso procedimento utilizzato per il mese di Luglio.

Considerazioni di carattere generale - Il metodo descritto ha carattere generale poichè si è dato per certo un terreno pianeggiante di forma regolare e non pacciamato e,soprattutto sono stati esclusi alcuni parametri come la risalita d'acqua per presenza eventuale di una falda acquifera, la salinità del suolo,l'umidità dell'aria,il vento,la grandine o neve,la caduta di pressione lungo le tubazioni dell'impianto. Tutti questi parametri possono incidere in positivo o in negativo sul bilancio idrico.

Più importante è il fatto che si è considerato ETc costante,ma in verità occorre evidenziare che Kc può variare nel corso dei giorni e con esso anche ETc. Anche lo sviluppo delle radici della pianta non è costante ma varia ovviamente durante il ciclo colturale. In ultimo,alcuni calcoli si basano su previsioni meteorologiche che possono cambiare.

Il metodo quindi,pur essendo fondato,richiede di essere testato sul campo apportando eventuali correzioni.

L'impianto di irrigazione a goccia

La gestione dell'irrigazione a goccia non è particolarmente differente rispetto a quella a pioggia, anche se in questo caso è più lecito parlare di irrigazione della pianta piuttosto che del terreno.

La gestione dell'irrigazione a goccia non è particolarmente differente rispetto a quella a pioggia, anche se in questo caso è più lecito parlare di irrigazione della pianta piuttosto che del terreno.Si consideri nuovamente la coltivazione di Peperoni irrigata questa volta con impianto a goccia da un serbatoio d'acqua collegato a una centralina. Il dato noto è Etc =5,43mm/g e fabbisogno idrico di 5,4mm/g. Il numero di piante è 9 con sesto d'impianto di 50cm tra le file e 30cm sulla fila. Si ammetta una totale assenza di pioggia e una portata dei singoli gocciolatori pari a 1L/h (leggibile sul manuale d'uso).

Nell'irrigazione a goccia l'Intensità di applicazione si calcola con la formula:

IA=[10000/(Dg·Dl)]·(Qpg/10000)

dove:

Dg = distanza in metri tra i gocciolatori (ossia la distanza sulla fila)= 30cm = 0,30m

Dl = distanza in metri tra le linee gocciolanti(ossia la distanza tra le file)= 50cm = 0,50m

Qpg= portata in L/h dei singoli gocciolatori = 1L/h

IA=[10000/(0,30·0,50)]·(1/10000)= 6,67mm/h

Turno T = Acqua da fornire / ETc = 5,4/5,43= 1g

Vi = (ETc/Ea)∙100 = (5,43/85)∙100= 6,4mm

O = Vi/IA = 6,4/6,67 = 0,96h = circa 1 ora

La portata totale di tutti i gocciolatori è 0,005L/s e, dal momento che la portata della fonte d'acqua è 1,8m3/h=0,5L/s, non occorre dividere l'impianto in settori.

Come per l'irrigazione a pioggia è possibile redigere un calendario irriguo considerando le piogge e ed altre variabili.